風のヒアシンスハウス 2

にぶく語る / コンパクトな居住装置 / 外で見つける

2013.12.02

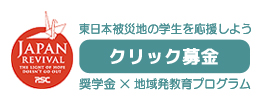

1939年に24歳で亡くなった詩人・建築家の立原道造が残した夢、『ヒアシンスハウス』をめぐる物語

の2回目です。今回は、15㎡程度の狭さながら豊かな空間を作り出しているプランの秘密に迫ります。

上画像の手前にブロック石材が見えますが、これはアイ・ストップ(eye stop)と呼ばれるもので、

造園・エクステリアの分野で使われる、人の注意を引きつけるための造形です。

このアイ・ストップは、立原が残したスケッチを忠実に再現したもので、何のための目印かというと、

訪問した人を住宅の戸口に案内するものです。 下のイラストをご覧ください。

ヒヤシンスハウスは、西側から石畳み伝いにアプローチが続き、アイ・ストップの所で左に折れて

建物に入るようになっています。

では、中に入ってみましょう。

このイラストを描いていて思ったのですが、まるでドラクエに登場する家の中のインテリアのようです。

立原は北欧建築に興味があったようですが、昭和初期にこのような靴を脱いで上がらないスタイルで

家具・調度も日本的なものをほとんど感じさせない住宅は珍しかったかもしれません。

(下の2種類のイス、テーブル、ろうそく立て等は、立原のデザイン指示があります)

住宅の中にあるのは、ベッド、書斎、イス・テーブル、クロゼット、トイレだけです。

トイレは、時代柄、水洗ではなく汲み取り式です。現在の別所沼公園のヒアシンスハウスは、この部分が

ボランティア管理人の方用の給湯・掃除用シンクのある部屋に変更されています。管理人の方はトイレは

近くの公衆トイレを使われているようです。

ヒアシンスハウスに、キッチンの機能はおろか洗面設備も無いことを、どう考えればいいのでしょうか。

朝、顔を洗うどころか、トイレから出て手も洗えません (^Д^;)

唯一、水の気配があるのは、片流れ屋根からの雨水を貯める大きな甕(かめ)ですが、この水は飲料水

には使えないでしょう。ボランテイアの方のお話では、立原は下町で育った(東京・日本橋)ので、江戸

時代から続く長屋の伝統を知っており、共同井戸の水場のような構想があったのではないか、と言われて

いましたが、今となっては知る手立てはありません。

とにかく、この洗面・衛生設備については、立原は完全には煮詰めていなかったのではないか、この部分

に関してはヒアシンスハウスは未完ではなかったのか、とヨナデンは考えています。

一方、キッチンの機能が無いことは、確信犯的な感じがします。

週末などの休暇を友人の多い別所沼で過ごすのですから、社交的な立原にとっては友人達と飲食する

のを第一と考えても不思議ではありません。別所沼は、かつてはウナギが獲れ、明治期には浦和宿の

名物として知られるなど、外食にも困らなかったと思われます。

あるいは、ちゃっかり食事は友人宅でのもてなしを織り込み済みだったかもしれません。

こういう友人達を招いてガヤガヤ過ごすパブリック・スペースと、詩を書く・本を読む・休むといった

プライベート・スペースを、立原は実に巧みにヒアシンスハウスの中に配置しています。

そして、それは出入り口に、ニッチ(くぼみ)を作ることで成し遂げられています。

![]()

狭い部屋に

わざとニッチ(くぼみ)を入れることで

生まれる豊かな空間

最初のアプローチの説明で紹介しましたが、出入り口は90cm程度の正方形のニッチがあり、その側面

の内開きドアが玄関ドアになっています(下画像:左)。

当然ながら、ただでさえ狭い部屋の内部に、それと同じ面積で突出があります(下画像:右)。

建物の側面に直接ドアをつければ、より広く部屋がつかえるのに、と思いがちですが、『住まい』というのは、

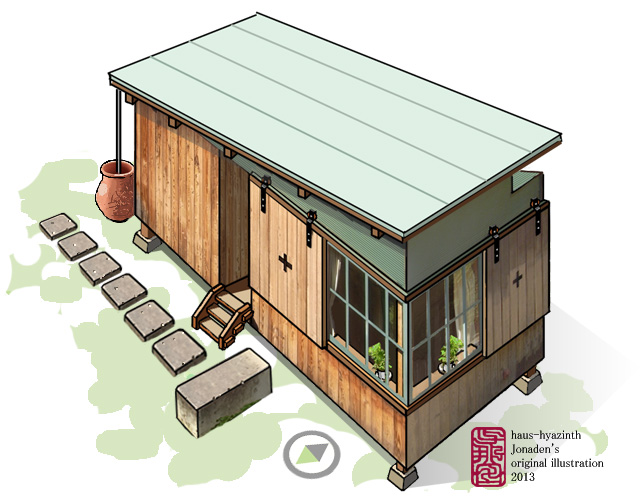

それで割り切れないところが面白い部分で、この場合のニッチの効果を、図示してみました。

直方体の部屋の一部をへこませていきます。

矢印の表面にドアをつけるだけなら、

入ったトタンに部屋全体が見渡せ、部屋の空間は

ぼぼ均一な状態です。

くぼみの側面にドアをつけます。

これによって、入室時に部屋の側面がクローズアップ

され、出入りしやすい部分と、ややそうではない部分が

認識され、空間に微妙なニュアンスの差が生まれます。

さらに、大きな開口部と、控えめな開口部の差をつける

ことで、開放的で明るいパブリックなスペースと、囲われた

安心感のある、やや暗いプライベートなスペースが、遮蔽す

る衝立類(狭い部屋では遮蔽スクリーン等はかえってチープ

な印象になる)を用いなくても実現されます。

ヒアシンスハウスでは、多人数用イス・テーブル⇒書斎⇒ベッド・スペースの順に、パブリック⇒プライベートの役割

がグラデーションで変化するよう周到にプランニングされています。

出窓のあるベッド・スペースについては、次回、話題にしたいと思います。

![]()

中世的であり、モダニズム的であり

日本的でもある

東南コーナー窓

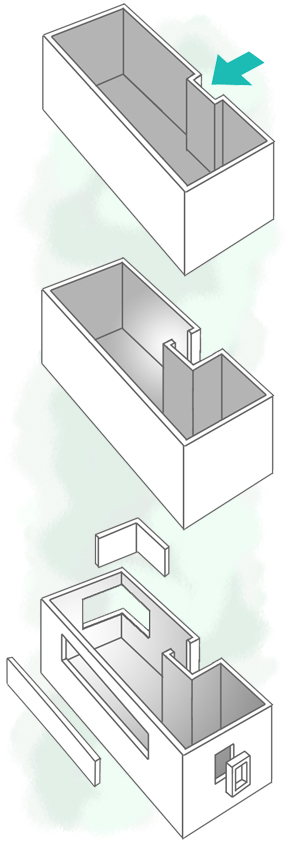

ヒヤシンスハウスの最も目立つ外見的特徴は、やはり東南のコーナー窓でしょう。

吊り戸車による雨戸のメカニックで無骨な表情や十字の彫り抜きが北欧的・中世的な雰囲気を、

どことなく醸し出しています。十字の彫り抜きは取っ手としても使えそうです。(下画像1・2・3)

それに比べてモスグリーンの窓はしゃれていて軽やかです。雨戸と窓は、2つとも、コーナーで

支柱を介さず、直接つき合わせて施錠される仕組みになっています。(下画像1・4・6)

そして支柱を残して完全にコーナー開口部を開け放つことができます。(下画像5)

コーナー窓の構造については、残されたスケッチから、立原はかなりの試行錯誤を行っている経緯が伺えます。

下の画像は、友人の木場春夫宛に描かれたスケッチですが、吊り戸車とつき合せ処理の詳細が描かれています。

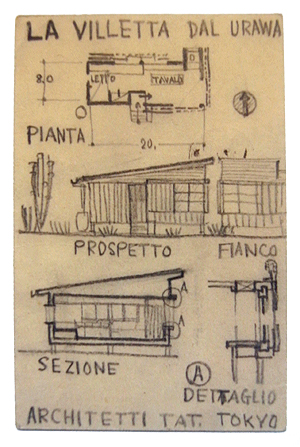

立原道造が友人の木場春夫に宛てた

LA VILLETTA DAL URAWA とある

葉書裏面スケッチ

(1938年2月7日付/木場家所蔵)

また、この窓の佇まいは、日本の伝統的な美意識とも深いつながりがあります。

2003年から2004年にかけてヒアシンスハウス設計会議に参加した建築家の三浦清史氏は、

JIA(日本建築家協会)の機関誌で、この開口部について以下のように語っています。

(JIA Bulletin 2003年12月/抜粋。改行・句点・振り仮名・画像はヨナデンによる追加)

(前略)……北側の腰窓と同様に、この窓のガラス戸も柱間ではなく、雨戸と共に柱の外に収まり、

両側の戸袋に引き込まれるようにも見える筆致で描かれている。

すると、窓を開け放つと、出隅に柱が一本立った能舞台か残月床のような設(しつら)えとなり、

庭屋一如の空間を作り出す。これは耐震補強で壁が必要だという強迫観念によって失われつつ

ある日本の伝統的な空間構成の一つである。

一方、窓を閉めると、両側からのガラス戸が柱の外で出会い、外からは柱が隠れ、コーナーが

欠けた、いかにもモダニズムの建築らしい立面が現れる。

組石造を伝統に持つ西欧の建築では、開口は壁に窓を刳り貫くことを意味し、従ってコーナーの

壁を無くしたデザインは無謀だった。鉄筋コンクリートが発明され、建築が床、壁、柱、屋根など

の各エレメントに別れ、それぞれを独立して考えることができるようになって初めて誕生した建築

言語がコーナー窓や横長窓である。

この二つの言語を駆使してヒアシンスハウスは語りかけている。

慈光院の書院の雄大な眺望を例に挙げるまでもなく、日本建築の構法はこれらのボキャブラリー

を内包していた。……(後略)

上:

ヒアシンスハウス

屋内からみた

開け放したコーナー窓

下:

慈光院(奈良県大和郡山市)

書院から望む庭園

(画像はwikipedia より)

以上、最後まで読んでくださってありがとうございました。

『風のヒアシンスハウス 1 』 (詩人・建築家の立原道造の残した夢の休暇住宅)

『風のヒアシンスハウス 3 』 (ベッド・スペースの小さな出窓をめぐって)

『靴箱のエレガンス 2 』 (海外ブログ shoebox dwelling の小住宅記事紹介)

『靴箱のエレガンス 3 』 (海外ブログ shoebox dwelling が紹介する寝具特集 )

『SMALL COOL 2013』 (アメリカDIYサイトで人気の小住宅インテリア・コンテスト)

『優勝住宅30㎡の快適』 (Small Cool 2013 のコンテスト優勝住宅の紹介)

『方丈庵を解体してみる 』 (京都・河合神社の方丈庵レプリカ の構造を詳しく観察)

『バロ:謎の駆動式住居 』 (女流画家レメディオス・バロが描く不思議な移動住居)