浴槽のエプロンを外す

浴室の乾燥機能を使うとき、バスユニットのニオイが気になることがあります。

排水溝がキレイな場合は、浴槽の前面パネル(これを『エプロン』と呼びます)の内側の浴槽下の水垢が

原因かもしれないので、エプロンを外して掃除をしています。

今回は、バスユニットのメンテナンスのうち、DIY的に注意が必要なエプロンの外し方の話題です。

まず、掃除に必要なアイテムから。 浴室用の洗浄剤やカビ取り剤、古歯ブラシ・スポンジの他、浴槽下の奥まで

届くように柄の長いモップ状のモノを用意します。下の画像の緑のモップは、スーパーの100均コーナーで入手、

外れないよう根元を針金などでしっかり固定します。

それから、手で掴む部分のないエプロンの場合は、右端のようなバキュームリフターがあると重宝します。

エプロンの着脱に、パネルをちょっと持ち上げたり、引いたり押したりする手作業がありますが、その補助用です。

ただし、バキュームリフターを過信すると危険です。吸着力が突然無くなり、外れてしまうことがあるからです。

特に、このリフターだけで持ち上げて、エプロンを移動することは止めるべきです。後で見るようにエプロン自体は

ペラペラの薄いプラスチックの板に過ぎません。万一落として割ってしまうと、とても厄介です。

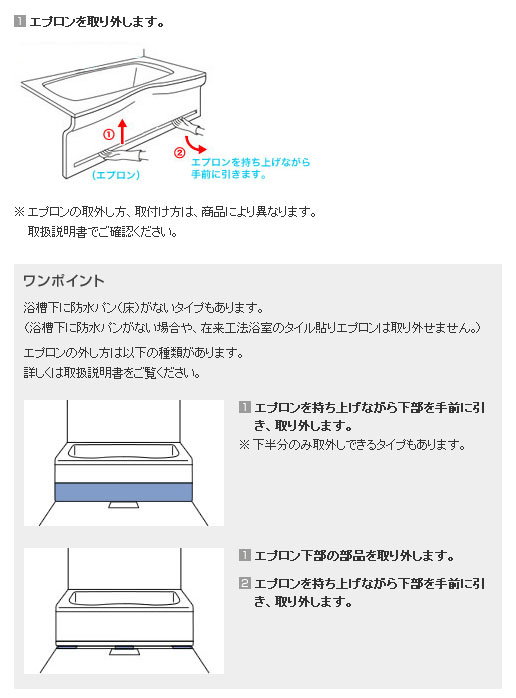

バスユニットは、INAX(LIXIL)製で、INAXのサイトの『浴室のお手入れ・お掃除方法』には、

下のような、図解があります(INAXとLIXILの関係については『エコカラットの壁面』参照)。

(以上、INAXアフターサポート・『浴槽下(防水バン)のお手入れ』より。

ちなみに、TOTO製品のサイトの場合、こういう説明がされています。)

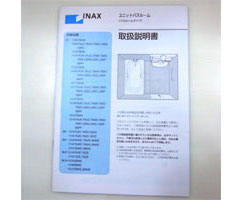

『詳しくは取扱説明書をご覧ください』となって

いますが、手元の取説には、エプロンの外し方

についての記述は一切ありません。メーカーとしては

エプロンを外してのお手入れについては、業者外の

個人には、あまり推奨していないのかもしれません。

ともかく、個人的にエプロンを外して掃除をしてみたい方は、くれぐれも、ご自宅のバスユニットの

メーカーと番型をご確認の上、自己責任にて実践されますようお願いします。

では、ヨナデン家の浴槽エプロンを外して行きましょう。まず排水溝のグレーチングの中央部の部品を外し、

エプロンの下端に手をかけ、若干、全体を持ち上げるようにしながら、パネルの下部を手前に引き出すように

します。その際、ある部分だけを力まかせに引っ張ると、エプロンが割れる恐れがあります。少しずつ下部全体を

引き出すようにします。

取り外したエプロンパネルです。極めて薄いプラスチックの板で、浴槽を支える構造体ではありません。

浴槽下部を隠すための化粧板といっていいものです。ただし、これを割ってしまうと修理が大変です。

両側の壁面に、エプロンを留めるツメ状のアタッチメントがあります。

エプロンの両袖をこのツメに引っ掛けることで、ガタガタしないようになっています。

エプロンの着脱の際、この部分を壊さないよう注意しながら、浴槽下を丁寧に掃除します。

モップが届かない部分は、シャワーの強水流モードが選択できる場合は、高温強水流で洗い流します。

引き出した過程と逆に、まずエプロン上面から差し込むように

入れて、全体を持ち上げるようにしながら、下部を押し込みます。

今回も、キレイに掃除することができました。

以上、最後まで読んでくださってありがとうございました。

『ブラバンシアひと工夫』 (ゴミ箱とゴミ袋が合わないとお嘆きの人向き)

『フローリングの穴の修復』 (DIYのハウス・メンテナンスの定番)

『イケアの水差し3姉妹』 (イケアの雑貨の中でもオススメの3つのサイズ違いの水差し)

『エコカラットの壁面』 (サニタリーに吸湿パネル『エコカラット』を使ってみた結果)

『便利な大工道具 5選』 (使い出すと、もう手放せない!厳選・大工道具)

『窓枠に小さな棚を作る』 (窓枠利用で15cm幅の棚を作るだけで便利)

『木ぐるみコンセントタップ』 (リビングの延長タップが見苦しいので‥)