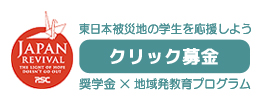

フローリングの穴の修復

ちょっとしたミスで、フローリングに結構な穴を、2箇所もあけてしまいまして、‥‥(^_^;)

まぁ、それを下の画像程度には修復したという‥今回は、そんな話題です。

これが、その穴をあけた犯人。スピーカー・ポールです。普段はスピーカー保護ネットを

外しているのですが、そのジョイントの突起部分が、ポールが前のめりに倒れた拍子に、

床にめり込んでしまったのです。

フローリングの補修は、DIYのメンテナンスの定番。 さっそく作業を始めましょう。

手順は、日本DIY協会発行の『DIYアドバイザーハンドブック技能編(2004)』の『フローリングの

キズ・へこみ:カラースティックと電気ゴテを使った補修法(p41)』の記述に準じて進めています。

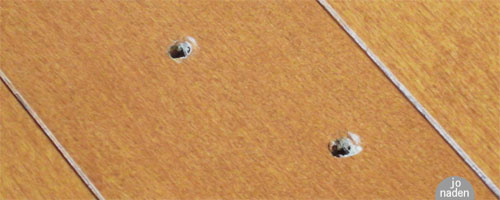

①溶けたカラースティックが、床に垂れたりしますので、穴の周りをマスキングテープで養生します。

②今回は穴が深いので、ある程度の深さまでエポキシパテで埋めることにします。

ほんの少量、A・B2剤を同量切り分けて、必ずポリ手袋をはめて、練り混ぜます。

③ピンセットや極細ドライバーをつかって、2~3ミリの深さまで隙間がないよう埋め込みます。

傷が浅い場合は、このパテの手順を省いて、次のスティックの作業に進んでください。

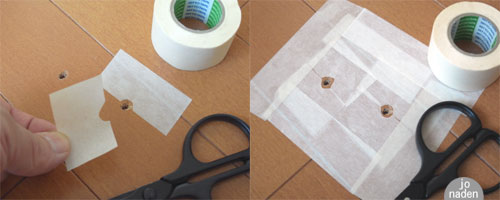

④エポキシパテが硬化している間に、フローリングの色と比較しながら、どの色のスティックを

使うか決めておきます。今回は、左から2番目と3番目(505・520)の2色を合わせることに

します。不要なベニヤ板の小片で、コテを使って溶かし合わせ、床の色と対比して調整します。

⑤溶けたスティックを穴が完全に隠れるように埋め込んでいきます。やや盛り上がるまで

埋めるのがコツです。熱がとれて硬化したら、埋めたスティック部分を含め3cm程度の周辺に

耐熱保護ペーストを指で塗ります。この耐熱保護ペーストは、後で余分なスティックを取り除く

時に床にくっ付かずスムーズにすくい取るためのもので、フローリングの表面をコテの熱から

守る役目も果たします。

⑥電気ゴテのヘラを45度程度に寝かして手前に向けて余分なスティック部分を除去します。

一回で平らにならないので3回ほど繰り返します。コテ先についたスティックは、一回ごとに

ティッシュペーパーで拭き取るようにするとキレイに仕上がります。

⑦ほぼ平らになったらマスキングテープをはがして、こんどは床面に直接沿って、⑤⑥の作業を

繰り返し、完全に平らになるまで、残りのスティックをすくい取ります。

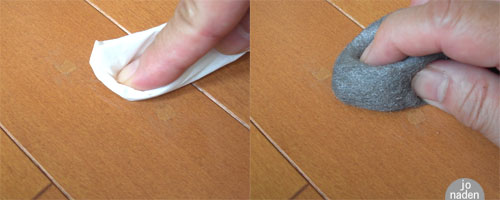

⑧補修部分の周りについたペーストやスティックの残りカスをティッシュペーパーで拭き取り、

最後にスチールウールで軽く拭いて、補修部のスティック部分の余分な光沢を落とします。

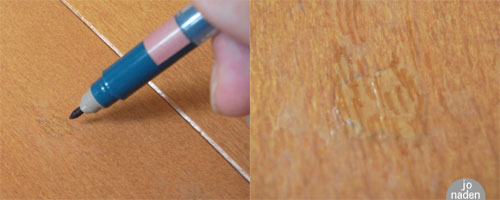

⑨最後に、木目ペンの薄い方で、細かい木目を周りと同じように描き入れて完成です。

フローリングは目だった木目のない場合が多く、木目ペンは不要に思いがちですが、

よく見ると細かい木目があり、それをまねて描き込むと、周りになじんで、かなり効果的です。

フローリングの修復作業は終わりましたが、スピーカーの転倒時の予防のために

突起部に、ゴムのクッションをはめることにして、最後の仕上げとします。

以上、最後まで読んでくださってありがとうございました。

『フォスナービットは”できる子”』 (目からウロコのフォスナービットの使い方)

『便利な大工道具 5選』 (使い出すと、もう手放せない!厳選・大工道具)

『窓枠に小さな棚を作る』 (窓枠利用で15cm幅の棚を作るだけで便利)

『木ぐるみコンセントタップ』 (リビングの延長タップが見苦しいので‥)

『浴槽のエプロンを外す』 (バスルームのニオイが気になる時は要チェック!)