quay兄弟:造形のナゾ 2

模型などの立体を、1コマずつ動かして映像作品にするストップモーション・アニメ作家であり、現在は映画監督でもある

クエイ兄弟(Brothes Quay)。 アメリカ人でありながら東欧の古いディテールを魔法的な密度で描き出す、スティーブン

とティモシーの双子の兄弟の1980年代中頃の作品を紹介しながら、造形の源泉を探る試みの2回目です。

彼等の造形は、今もインテリア系アートで引用されることが多く、今後もそうだと思いますので、知ってソンは無いはず。

![]()

『ストリート・オブ・クロコダイル(後半部分)』(1986年)

動画が視聴不可になりました。申し訳ありません。

しかし、本文は参考画像を入れていますので、お読みになるのに支障はありません。

機械仕掛けの模型の中にある街、『大鰐(わに)通り』を主人公が彷徨(さまよ)う物語の後半部分です。

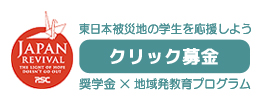

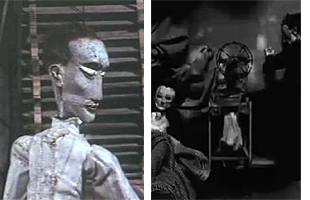

◆仕立屋の針子たち

クエイ兄弟の作り出したキャラクター中、最も有名な仕立屋(テイラー)の人形たちが、終盤で登場します。

クエイ兄弟

『ストリート・オブ・クロコダイル』

(1986)

仕立屋の針子たちが、主人公を

囲んで 、服の仕立てが始まる。

この 仕立屋の針子たちは、クラシックな衣装を着ていますが、空洞の頭とコマのついた移動式の道具箱の

下半身になっていて、とても変わった造形です。

頭の髪パーツが無く、穴がぽっかり空いている人形は、前回紹介した『ヤン・シュバンクマイエルの部屋』

の弟子の少年の造形としても登場していますが、 『ストリート・オブ・クロコダイル』の針子の場合、

目玉のパーツまで抜き取られていて、その空虚さが、やや不気味な雰囲気を醸し出しています。

ただ、ありがちな不気味さというのでなく、最後のシーンで針子たちは不思議な腕の旋回運動を始めますが、

そこに『自動人形の哀しみ』的な情念を感じるのは、この目の空虚さがあるせいでもあります。

左:

『ヤン・シュバンクマイエルの部屋』

(1984)

右:

『ストリート・オブ・クロコダイル』

(1986)

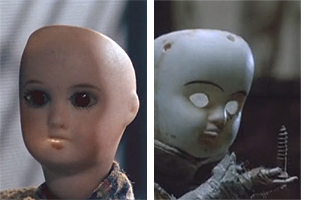

既成の中古品の人形の演出については、クエイ兄弟は、ヤン・シュヴァンクマイエルの『ジャバウォッキー』

(ジャバウォッキーは、ルイス・キャロルの『鏡の国のアリス』中の『ジャバウォックの歌』より)から、多くを学んで

いるように思えます。

ヤン・シュヴァンクマイエル

『ジャバウォッキー』

Jan Švankmajer

Jabberwocky

(1971)

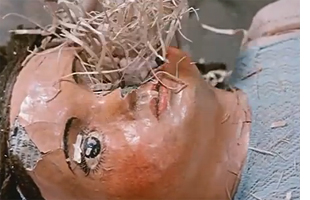

◆主人公の人形の造形

さて、『ストリート・オブ・クロコダイル』の主人公は、灰色の澄んだ目とシャープな顔立ち、身軽そうな細身の体形を

していて、自分でも分らない内側からの情熱に突き動かされて、何かを探し歩いているように見えます。

クエイ兄弟

『ストリート・オブ・クロコダイル』

(1986)

のぞき見する主人公。

エイジング塗装のような顔面だが

アップで見ても味のある美しさ。

クエイ兄弟

『ストリート・オブ・クロコダイル』

(1986)

さっきまで親しくしていた

仕立屋の針子たちの異変に

気づく主人公。

『ストリート・オブ・クロコダイル』の主人公の直接的な先例は、最初のクエイ作品、『人工の夜景』(1979)に登場する

人物でしょう(下画像)。しかし、この人物はまだキャラクターが定まっていない感じがします。また、『ストリート・オブ・

クロコダイル』より後の作品、『失われた解剖模型のリハーサル』(1987)になると、人物はあえて点景にされて、状況の

一部として垣間見られるだけになります。『ストリート・オブ・クロコダイル』の主人公は、両作品の間にあって、個性が

与えられ、『キャラが立っている』のです。

左:

『人工の夜景』

(1979)

右:

『失われた解剖模型のリハーサル』

(1987)

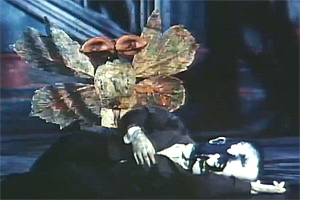

『レオシュ・ヤナーチェク』のヤナーチェク本人の造形も、『ストリート・オブ・クロコダイル』の主人公と同様、キャラが

立っています。ただ、これは、ヤナーチェクという実在の人物の話なので当然ではあります。

クエイ兄弟

『レオシュ・ヤナーチェク』

(1983)

歌劇『利口な牝狐の物語』より

眠るヤナーチェクと蛾。この作品では

ヤナーチェク本人が案内役となる。

村上春樹の『1Q84』でも、シンフォニエッタが登場して話題になったヤナーチェクは、チェコの作曲家で、

東欧に深い関心を持つクエイ兄弟にとり馴染みある存在でした。そういえば、『ストリート・オブ・クロコダイル』

の原作者、ブルーノ・シュルツもチェコの北隣のポーランドの作家・画家であり、1942年、ゲシュタポにより路上で

射殺されるという悲劇的な最後を遂げた人でした。

ヤナーチェクの場合、本人の写真からの引用が明らかですが、『ストリート・オブ・クロコダイル』の特徴ある風貌の

この主人公の造形は、どこから来ているのでしょうか?

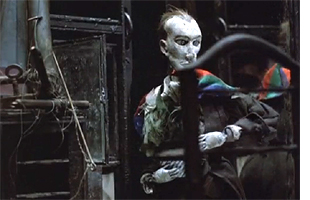

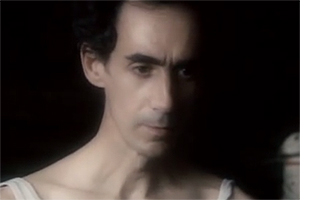

クエイ兄弟は、こういう風貌の主人公に思い入れがあるように思えます。というのは、兄弟は、その後、実写の映画

作品を作っているのですが、主人公の俳優が皆、生身の人間ではあるものの、この人形と雰囲気が似ているのです。

映画の主人公たちもまた、クエイ・ワールドから永遠に離れられない運命をもった人物として描かれていました。

クエイ兄弟

『ベンヤメンタ学院』

Quay Brothers

Institute Benjamenta

(1995)

学院に入学した青年ヤーコブ役の

マーク・ライランス

クエイ兄弟

『ピアノチューナー・オブ・アースクエイク』

Quay Brothers

PIANO TUNER OF EARTHQUAKES

(2005)

ピアノ調律師フェリスベルト役の

セザール・サラシュ

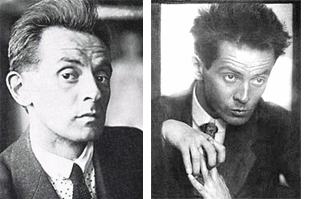

『ストリート・オブ・クロコダイル』の主人公の造形のインスピレーションの源泉について、いくつか意見があります。

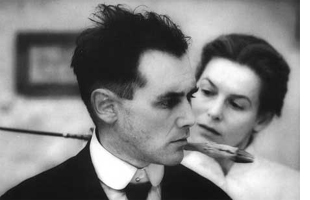

まず、クエイ兄弟自身です。、アメリカ・ペンシルベニア州に生れ、フィラデルフィア芸術大学を経て英国王立美術院

で学び、イギリスに活動の場を移すことになるクエイ兄弟は、そのまま、クエイ・ワールド探求の旅人でもあります。

下の若い彼等の画像では、特にスティーブンに、『ストリート・オブ・クロコダイル』の主人公の面影を感じます。

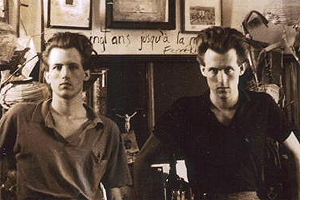

Quay Brothers

模型セットの前の

ティモシー(左)と

スティーブン(右)。

人形の大きさがよくわかる。

Quay Brothers

年代不明だが、

20歳前後の頃だと

思われるクエイ兄弟

原作者のブルーノ・シュルツこそ、『ストリート・オブ・クロコダイル』の主人公のモデルだという意見もあります。

ブルーノ・シュルツは小説『大鰐通り』を含む短編集『『肉桂色の店』を1933年に発表していますが、一部の文学者

を除いて評判にならず、美術教師として生計を立てている彼の生活は豊かではなかったと言われています。そして、

1933年はドイツにおいて 国会議事堂放火事件が発生、ナチ党が権力を掌握した年であり、ポーランドに暗雲が迫ろう

としていました。画家としてのシュルツは、自画像をいくつか残していますが、その真摯な表情に『ストリート・オブ・

クロコダイル』の主人公の風貌と近しいものを感じます。

ブルーノ・シュルツ

自画像

Bruno Schulz

Self Portrait

(年代不明)

ブルーノ・シュルツ

自画像

Bruno Schulz

Self Portrait

(年代不明)

そして、『ストリート・オブ・クロコダイル』の主人公のモデルかどうかは別にして、今見てきたような顔立ちの

系譜として思い出さないではいられない、ブルーノ・シュルツと同時代の東欧の芸術家が1人います。

当時のオーストリア・ハンガリー帝国の首都ウィーンで生れ、クリムトとも親交の深かったエゴン・シーレです。

シーレもまた、鋭い眼光とシャープな顔立ちを持った青年でありました。

エゴン・シーレは

彼の天性の画才と

不幸な最後を含め

残された 多数の自画像や

ポートレート写真が

若者を魅惑し続ける

永遠のアイドルといえる。

実は、ブルーノ・シュルツ(1892 ~ 1942)、エゴン・シーレ(1890~ 1918)、アドルフ・ヒトラー( 1889~1945)は

ほぼ同世代なのです。 実際、エゴン・シーレがウィーン美術アカデミーに合格した翌年・翌々年にヒトラーは連続で

美術アカデミーを受験して失敗しています。シーレは、この3人の中で唯一、画家として成功した人でしたが、画才

が世に認められはじめた1918年、当時ヨーロッパ中にパンデミックを引き起こしていたスペイン風邪によって、妊娠

していた妻とともに、28歳で亡くなってしまいます。

間接的にブルーノ・シュルツの命を奪ったヒトラー、ヒトラーが入学できなかったウィーン美術アカデミーで学んだ

エゴン・シーレ、この3人が同じ絵画という共通項を持っていることに驚かされます。

『ストリート・オブ・クロコダイル』の主人公の造形をめぐって、東欧の思いがけない芸術家の運命にまで話を広げて

しまいました。ただ、クエイ兄弟が東欧を見つめるまなざしは、この話などより、もっと射程距離はあるのでしょう。

以上で、今回の記事は終わりにしますが、『ストリート・オブ・クロコダイル』の前半部分も観たいという奇特な方用に

画面を貼っておきます。前半・後半通しで20分程度の作品です。最後まで読んでくださってありがとうございました。

動画が視聴不可になりました。申し訳ありません。

quay兄弟:造形のナゾ 1(クエイ兄弟の作品を観ながらその造形の秘密に迫る)

『時空のおっさん仮説』(都市伝説『時空のおっさん』の正体に迫る)

『聖ヒエロニスム謎の書斎 』(名画『書斎の聖ヒエロニムス』の家具の謎に迫る)

『バロ:謎の駆動式住居』 (女流画家レメディオス・バロが描く不思議な移動住居)

『方丈庵を解体する 』 (京都・河合神社の方丈庵レプリカ の構造を詳しく観察)

『方丈:移動可能という夢 』 (方丈庵はこうして移動?庵のインテリアにも原典から迫る)

『アトムスーツと太陽の子』(造形作家ヤノベケンジのモニュメントと放射能)