гГ©гГРгГЉгВЂгГГгГЧгБЃйБФдЇЇ

дїКеЫЮгБѓгГИгВ§гГђгГїгГ°гГ≥гГЖгГКгГ≥гВєгБЃи©±гБІгБЩгБЃгБІгАБгБКй£ЯдЇЛдЄ≠гБЃжЦєгБѓгБФж≥®жДПгБПгБ†гБХгБДгБЊгБЫгАВ

гБЯгБ†гБЧгАБжШ†еГПгБѓгВ§гГ©гВєгГИгБ®гВ§гГ°гГЉгВЄзФїеГПгБ†гБСгБЂгБЧгБЊгБЩгБЃгБІгАБеЃЙењГгБЧгБ¶гБФи¶ІгБПгБ†гБХгБДгАВ

гБХгБ¶гАБгВњгВ§гГИгГЂгБЃгАОгГ©гГРгГЉгВЂгГГгГЧгАПгБ®гБѓдљХгБЛгБ®гБДгБДгБЊгБЩгБ®гАБе∞СгБЧеЙНгБЂ twitter гБІ

гГ™гГДгВ§гГЉгГИгБХгВМгБЊгБПгБ£гБЯдЄЛгБЃзФїеГПгАБгАОйЫїиїКгБЃйБФдЇЇгАП гВТи¶ЪгБИгБ¶гБКгВЙгВМгБЊгБЩгБЛгАВ

гБЭгБЖгАБгГИгВ§гГђгБЃгГДгГЮгГ™гВТиІ£жґИгБЩгВЛгАБгБВгБЃйБУеЕЈгБЃгБУгБ®гБ™гВУгБІгБЩгАВпЉИж≥®1пЉЙ

гБЊгБВгАБгБУгБЃзФїеГПгБѓжЦ∞еУБгВТдљњгБ£гБ¶гБДгВЛгБ®дњ°гБШгБЯгБДгАБгБ®гБДгБЖгБЛгАБжШОгВЙгБЛгБЂгГНгВњгБ†гБ®

жАЭгБДгБЊгБЩгБМгАБгБУгБЃйБУеЕЈгАБгВ§гВґгБ®гБДгБЖгБ®гБНе§Іе§ЙйЗНеЃЭгБЧгБЊгБЩпЉИйЫїиїКгБІгБѓдљњгВПгБ™гБДпЉЙгАВ

гБ®гБДгБЖгБЃгВВгАБжЬАињСгАБеЃЯеЃґгБЃгГИгВ§гГђгБІжѓНгБМгГИгВ§гГђгГГгГИгГЪгГЉгГСгГЉгВТгВИгБПдљњгБЖгБЫгБДгБЛгАБ

жЩВгАЕгАБгГИгВ§гГђпЉИжіЛеЉПпЉЙгБМгБ§гБЊгВЛгБУгБ®гБМгБВгВКгАБжХ∞еЫЮ詶гБЧгБ¶гБДгВЛгБЖгБ°гБЂгАБгБУгБЃйБУеЕЈгВТдљњгБЖ

гВєгВ≠гГЂгБМгБЩгБ£гБЛгВКиЇЂгБЂгБ§гБНгБЊгБЧгБЯгБЃгБІгАБдїКеЫЮгАБгБЭгВМгВТгБЊгБ®гВБгБЯгБДгБ®жАЭгБДгБЊгБЩгАВ

![]()

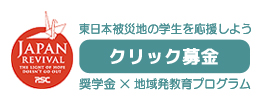

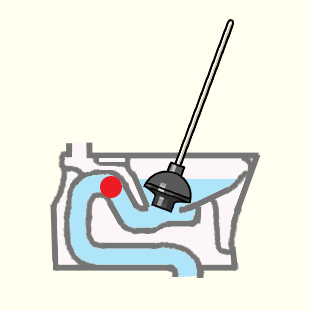

жіЛеЉПгГИгВ§гГђгБЃе†іеРИ

гАОжіЛеЉПгАПгГ©гГРгГЉгВЂгГГгГЧпЉИе§ІпЉЙгБМ

дљњгБДгВДгБЩгБДгАВ

гБЯгБ†гБЧгАБдЊњеЩ®гБЃе§ІгБНгБХгБЂгВИгВЛгАВ

еЄВи≤©гБХгВМгБ¶гБДгВЛгГ©гГРгГЉгВЂгГГгГЧгБѓгАБжЩЃйАЪгБЃгВЂгГГгГЧеЮЛгБЃгГҐгГОгБ®гАБгВЂгГГгГЧгБЃеЕИгБМзЛ≠гБЊгВКеЗЇгБ£еЉµгВКгБМ

гБВгВЛгГҐгГОпЉИгАОжіЛеЉПгАПпЉЙгБЃпЉТз®Ѓй°ЮгБМгБВгВКгАБеЗЇгБ£еЉµгВКгБМгБВгВЛгГҐгГОгБѓе§ІгБ®е∞ПгБЂеИЖгБЛгВМгБ¶гБДгВЛгВИгБЖгБІгБЩгАВ

дЄАиИђзЪДгБ™жіЛеЉПгБЃж∞іжіЧдЊњеЩ®гБѓгАБж∞ігБЃжµБгВМеЗЇгВЛйГ®еИЖгБМи§ЗйЫСгБ™ељҐгБЂгБ™гБ£гБ¶гБДгВЛгБЯгВБгАБгВЂгГГгГЧеЮЛ

гБІгБѓгАБеЃМеЕ®гБЂгВЈгГЉгГЂгГЙгБІгБНгБ™гБДгБЃгБІгАБгАОжіЛеЉПгАПпЉИе§ІпЉЙгБМгБДгБДгБ®жАЭгБДгБЊгБЩгАВгБЯгБ†гБЧгАБжіЛеЉПдЊњеЩ®гБІ

е∞ПеЮЛгБЃгВњгВ§гГЧгБМгБВгВКгАБгАОжіЛеЉПгАПпЉИе§ІпЉЙгБІгБѓеЗЇгБ£еЉµгВКйГ®еИЖгБМжМњеЕ•гБІгБНгБ™гБДе†іеРИгБМгБВгВКгБЊгБЩгБЃгБІгАБ

жОТж∞іеП£гБЃеЊДгВТи®ИгБ£гБ¶гАБи≥ЉеЕ•гБЩгВЛжЦєгБМгВИгБДгБІгБЧгВЗгБЖгАВ

![]()

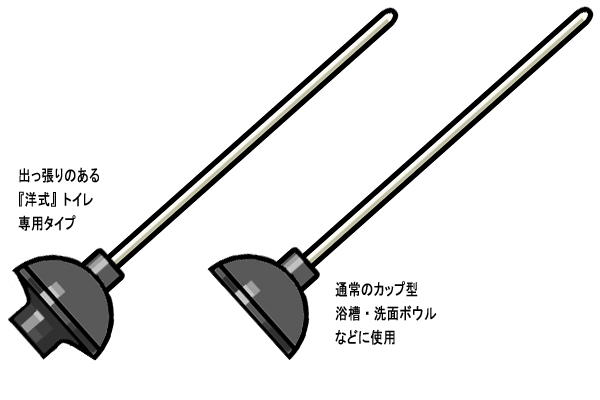

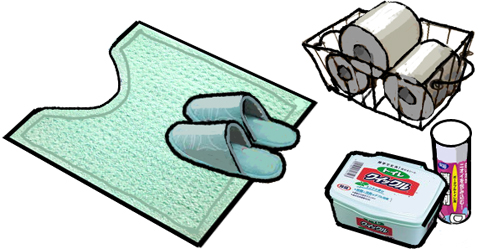

гГДгГЮгГ™гБЃеАЛжЙАгБѓжДПе§ЦгБЂињСгБДгАВ

ж∞іжіЧгГИгВ§гГђгБЃгБЧгБПгБњгВТзРЖиІ£гБЧгБ¶

гГДгГЮгГ™гБМиІ£жґИгБЧгБ¶гБДгБП

гВ§гГ°гГЉгВЄгВТгГПгГГгВ≠гГ™гБХгБЫгВЛгАВ

ж∞іеЫЮгВКгБЃж•≠иАЕгБХгВУгБЃи©±гБІгБѓгАБ¬†дЊњеЩ®гБЛгВЙдЉЄгБ≥гБ¶дЄЛж∞ізЃ°гБЂйАЪгБШгВЛжОТж∞ігГСгВ§гГЧгБЃйАФдЄ≠гБІгАБгГДгГЮгГ™гБМ

зЩЇзФЯгБЩгВЛгБУгБ®гБѓгБВгБЊгВКгБ™гБПгАБгГДгГЮгГ™гБЃгБїгБ®гВУгБ©гБѓгАБдЊњеЩ®еЖЕйГ®гБЃжЫ≤гБМгБ£гБЯеАЛжЙАгБЃж∞іиЈѓгБІиµЈгБУгБ£гБ¶

гБДгВЛгБ®гБДгБЖгБУгБ®гБІгБЩгАВ

дЊњеЩ®гБЃжЦ≠йЭҐгВТи¶ЛгВЛгБ®гАБгБДгВНгБДгВНгБ™з®Ѓй°ЮгБМгБВгВЛгБУгБ®гБМгВПгБЛгВКгБЊгБЩгБМгАБгБЭгВМгБІгВВгАБгБЩгБєгБ¶еЕ±йАЪгБЧгБ¶

гБДгВЛгБЃгБѓгАБж∞іиЈѓгБМеЗДгБДжА•гВЂгГЉгГЦгБІжЫ≤гБМгВКгБПгБ≠гБ£гБ¶гБДгВЛгБУгБ®гБІгБЩгАВ

гБУгВМгБШгВГгБВгАБгГДгГЮгГ™гВДгБЩгБДгВПгБСгБ†пЉБгБ®гАБжАЭгБ£гБ¶гБЧгБЊгБДгБЊгБЩгБМгАБгБУгБЃжЫ≤гБМгБ£гБЯж∞іиЈѓгБЂгБѓгАБпЉТгБ§гБЃ

жЈ±гБДзРЖзФ±гБМгБВгВКгБЊгБЩгАВ

гБЭгБЃвС†жОТж∞ігГИгГ©гГГгГЧгАВдЄЛж∞ізЃ°гБЛгВЙгБЃиЗ≠гБДгВДз°ЂеМЦж∞ізі†гАБгБЊгБЯеЃ≥иЩЂгБМж∞іиЈѓгБЛгВЙйАЖжµБгБЧгБ¶гБПгВЛгБЃгВТ

йШ≤гБРгБЯгВБгАБгБУгБЃжЫ≤гБМгБ£гБЯеАЛжЙАгБІеЄЄгБЂж∞ігВТжЇЬгВБгАБйАЪж∞ЧгВТйБЃжЦ≠гБЩгВЛжІЛйА†гБЂгБ™гБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгАВгБУгВМгВТ

е∞Бж∞іпЉИгБµгБЖгБЩгБДпЉЙгБ®еСЉгБ≥гБЊгБЩгАВгБУгВМгБѓгАБгВ≠гГГгГБгГ≥гВЈгГ≥гВѓгВДжіЧйЭҐгГЬгВ¶гГЂгБЃйЕНзЃ°гБЂгВВи¶ЛгВЙгВМгБЊгБЩгАВ

гБЭгБЃвС°гВµгВ§гГЫгГ≥жІЛйА†гАВдЊњеЩ®еЖЕгБЃж∞ігБ®дЄЛж∞ізЃ°гБЃйЂШгБХгВТжѓФгБєгВЛгБ®гАБдЄЛж∞ізЃ°гБЃжЦєгБМдљОгБПгАБдЄ°иАЕгБМ

ж∞ігБІжЇАгБЯгБХгВМгБЯгГСгВ§гГЧгБІгБ§гБ™гБМгВЛгБ®гАБдЊњеЩ®еЖЕгБЃж∞ігБѓеЗДгБДеЛҐгБДгБІеРЄгБДеЗЇгБХгВМгБЊгБЩгАВгБУгВМгБМгАБ

гВµгВ§гГЫгГ≥гБЃеОЯзРЖгВТењЬзФ®гБЧгБЯж∞іжіЧгГИгВ§гГђгБІгАБгБУгБЃжОТж∞іеКЫгБѓйЭЮеЄЄгБЂеЉЈгБПгАБгБДгБ£гБЯгВУгГИгГ©гГГгГЧгБЃ

е∞Бж∞ігВВеРЂгВБгБ¶гБЩгБєгБ¶еРЄгБДеЗЇгБХгВМгБЊгБЩгАВгБУгБУгБІе∞Бж∞ігБМз†ігВЙгВМпЉИз†іе∞БпЉЙгАБйАЪж∞ЧгБЧгБ¶гБЧгБЊгБДгБЊгБЩ

пЉИж∞іжіЧгГИгВ§гГђгБІж∞ігВТжµБгБЧгБЯжЩВгБЃе§ІгБНгБ™йЯ≥гБѓгБУгБУгБІзЩЇзФЯгБЧгБЊгБЩпЉЙгБМгАБгБЭгБЃеЊМгАБгВњгГ≥гВѓгБЃж∞ігБМ

жµБгВМгБ¶гАБеЖНгБ≥гГИгГ©гГГгГЧгВТжЇАгБЯгБЧгБЊгБЩгАВгБУгБЖгБЧгБ¶ж±Ъж∞ігБМдЊњеЩ®еЖЕгБЂжЃЛгВЛгБУгБ®гБ™гБПгАБе∞Бж∞ігБМеЄЄгБЂ

жЦ∞гБЧгБДж∞ігБЂеЕ•гВМжЫњгВПгВЛжІЛйА†гБЂгБ™гБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

гГДгГЮгГ™гБѓгАБгБУгБЃгГИгГ©гГГгГЧгБЃеЕИгАБж∞ігБМжЇАгБЯгБХгВМгВДгБЩгБДгВИгБЖгБЂжЫ≤гБМгБ£гБЯдЄКжШЗзЃ°гБМдЄЛи°МзЃ°гБ®

гБ§гБ™гБМгВЛеАЛжЙАгБІиµЈгБУгВКгВДгБЩгБПгАБгБУгБУгБЂгГ©гГРгГЉгВЂгГГгГЧгБЃж∞іеЬІгБЂгВИгВЛжМѓеЛХгВТдЄОгБИгБ¶гАБгГДгГЮгГ™гВТ

гБїгБРгБЧгБ¶гАБж∞ігБЃжµБгВМгВТеЖНгБ≥дљЬгВКеЗЇгБЩгВИгБЖгБЂгБЩгВЛгВПгБСгБ™гБЃгБІгБЩгАВ

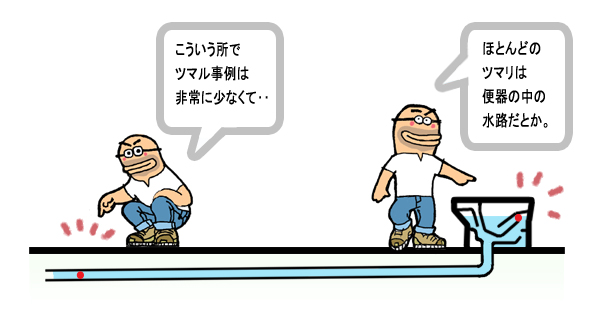

![]()

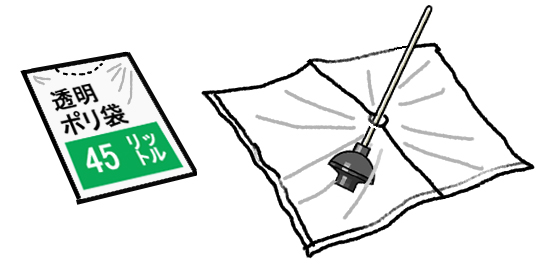

дљЬж•≠гВТеІЛгВБгВЛеЙНгБЂгАБгБЊгБЪгАБ

вС†ж±Ъж∞ігБМдЊњеЩ®гБЛгВЙгБВгБµгВМгВЛгБУгБ®

вС°дљЬж•≠дЄ≠гАБж±Ъж∞ігБМгГПгГНгВЛгБУгБ®

гБЄгБЃгАБжЇЦеВЩгВТгБЩгВЛгАВ

дЊњеЩ®гБЃж∞ійЭҐињСгБПгБЊгБІж∞ідљНгБМгБВгВЛзКґжЕЛгБІгАБгГ©гГРгГЉгВЂгГГгГЧгВТжКЉгБЧиЊЉгВАгБ®гАБгВњгГ≥гВѓгБЃжОТж∞іеЉБгБМйЦЛгБДгБ¶гАБ

гВњгГ≥гВѓгБЃж∞ігБМгБХгВЙгБЂжµБгВМиЊЉгБњгАБж±Ъж∞ігБМгГИгВ§гГђгБЃеЇКгБЂжЇҐгВМгВЛгБУгБ®гБМгБВгВКгБЊгБЩгАВ

гБЭгВМгБЂеВЩгБИгБ¶гАБгГИгВ§гГђгБЃеЇКгБЂгБВгВЛгАБгГИгВ§гГђгГЮгГГгГИгАБгВєгГ™гГГгГСгАБгГИгВ§гГђгГГгГИгГЪгГЉгГСгГЉгАБеРДз®ЃжґИиЗ≠еЙ§гБ™гБ©гБѓгАБ

гБДгБ£гБЯгВУгАБйААйБњгБХгБЫгБ¶гБКгБНгБЊгБЩгАВгБІгБНгВМгБ∞гАБйХЈйЭігВДеП§гБДйБЛеЛХйЭігБ™гБ©гВТ展гБДгБ¶дљЬж•≠гБЧгБЯгБїгБЖгБМгАБ

иґ≥гБМжњ°гВМгВЛењГйЕНгВТгБЫгБЪгБЂгАБиЕ∞гВТеЕ•гВМгБ¶дљЬж•≠гБМгБІгБНгБЊгБЩгАВ

гБЊгБЯгАБдљЬж•≠дЄ≠гБѓж±Ъж∞ігБМгГПгГНгВЛгБУгБ®гБМгБВгВКгБЊгБЩгБЃгБІгАБ45гГ™гГГгГИгГЂдї•дЄКгБЃе§ІгБНгБ™йАПжШОгБЃгГУгГЛгГЉгГЂпЉИгВігГЯпЉЙиҐЛгВТ

жХ∞жЮЪзФ®жДПгБЧгАБгБЭгБЃдЄАгБ§гВТеИЗгБ£гБ¶е±ХйЦЛгБЧгБ¶еє≥йЭҐгБЂгБЧгАБдЄ≠е§ЃгБЂз©ігВТгБВгБСгБ¶гГ©гГРгГЉгВЂгГГгГЧгВТйАЪгБЧгБ¶дљЬж•≠гБЩгВЛгБ®гАБ

гГПгГНгБМгБВгВЛз®ЛеЇ¶йШ≤гБТгБЊгБЩгАВгГУгГЛгГЉгГЂиҐЛгБѓгАБжњ°гВМгБ¶гБЧгБЊгБ£гБЯгГИгВ§гГђгГЮгГГгГИгБ™гБ©гВТеЕ•гВМгБЯгВКгАБгБЩгБ£гБЛгВКжњ°гВМгБ¶

гБЧгБЊгБЖз©ігВТйЦЛгБСгБЯгГУгГЛгГЉгГЂгВДгГ©гГРгГЉгВЂгГГгГЧиЗ™дљУгВТзЙЗдїШгБСгВЛе†іеРИгБЂгВВйЗНеЃЭгБЧгБЊгБЩгАВ

![]()

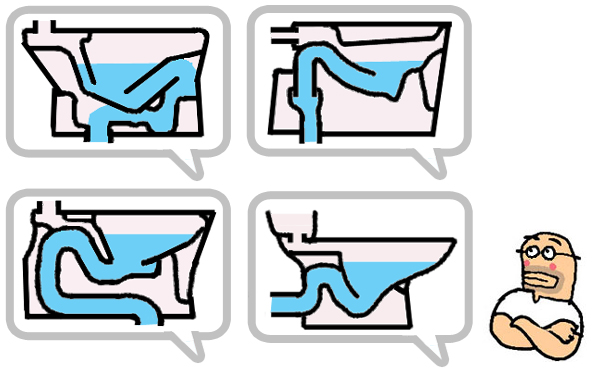

2пљЮ3еЫЮгБІйАЪгБШгВЛгБ®жАЭгБЖгБ™гАВ

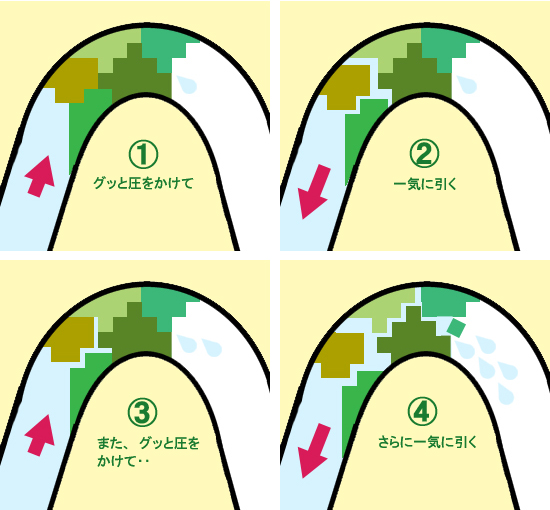

гВ∞гГГгБ®жКЉгБЧгБ¶гАБгГЭгГ≥гБ®еЉХгБПгАБ

гВ∞гГГгБ®жКЉгБЧгБ¶гАБгГЭгГ≥гБ®еЉХгБПгАБгВТ

гГ™гВЇгГЯгВЂгГЂгБЂзє∞гВКињФгБЧгАБ

гГДгГЮгГ™гВТгБїгБРгБЩгВ§гГ°гГЉгВЄгБІ

ж∞іеЫЮгВКгБЃж•≠иАЕгБХгВУгВТеСЉгВУгБІдљЬж•≠гБЧгБ¶гВВгВЙгБЖе†іеРИгБІгВВгАБгБЯгБДгБ¶гБДгБѓгАБгБУгБЃгГ©гГРгГЉгВЂгГГгГЧгБЛгВЙ

詶гБХгВМгБЊгБЩгАВгБЭгВМгБІгАБйАЪгБШгБ¶гБЧгБЊгБИгБ∞гАБгБ≤гБ®еЃЙењГгБІгБЩгБМгАБгБ™гВУгБЛжВФгБЧгБДгБШгВГгБ™гБДгБІгБЩгБЛгАВ

гБЭгВМгБІгАБдљЬж•≠жЦЩгАБ5000еЖЖпљЮ10000еЖЖз®ЛеЇ¶гБѓи¶ЪжВЯгБЧгБ¶гБКгБЛгБ™гБДгБ®гБДгБСгБЊгБЫгВУгАВ

гБњгБЯгБДгБ™гАБи≤†гБСжГЬгБЧгБњгВТи®АгВПгБ™гБДгБЯгВБгБЂгВВгАБгБІгБНгВМгБ∞иЗ™еИЖгБІгГИгГ©гВ§гБЧгБ¶йАЪж∞ігБХгБЫгБЯгБДгВВгБЃгБІгБЩгАВ

пЉИдї£гВПгВКгБЂеИ©зФ®гБІгБНгВЛгГИгВ§гГђгБЃзҐЇдњЭгВТгБЊгБЪиАГгБИгБЊгБЧгВЗгБЖгАВж•≠иАЕгБХгВУгВТеСЉгВУгБ†е†іеРИгБІгВВзЫігБРжЭ•гБ¶гБПгВМгВЛ

гБ®гБѓгБЛгБОгВКгБЊгБЫгВУгБЃгБІпЉЙ

гБЊгБЪгАБж∞ійЭҐгБМдљОгБДе†іеРИгБѓгАБгВЂгГГгГЧйГ®еИЖгВТгБКгБКгБЖз®ЛеЇ¶гБѓгАБж∞ігВТињљеК†гБЧгБЊгБЩгАВгБУгБУгБІгВњгГ≥гВѓгБЃгГђгГРгГЉгБІж∞ігВТеЕ•гВМ

гБ™гБДгВИгБЖгБЂгБЧгБ¶гБПгБ†гБХгБДгАВж∞ігБМеЕ•гВКгБЩгБОгБ¶дЊњеЩ®гБЛгВЙжЇҐгВМгВЛгБКгБЭгВМгБМгБВгВКгБЊгБЩгАВж∞ігВТж±≤гВУгБ†гГРгВ±гГДгВТж®™гБЂзљЃгБДгБ¶

дљЬж•≠гБЧгБЊгБЧгВЗгБЖгАВгВЂгГГгГЧйГ®еИЖгВТж∞ігБЂж≤ИгВБгВЛгБЃгБѓгАБз©Їж∞ЧгБМеЕ•гВЙгБ™гБДгВИгБЖгБЂгБЩгВЛгБЯгВБгБІгАБгБУгВМгБІзЬЯз©ЇгГЭгГ≥гГЧгБЃгВИгБЖгБЂ

еЉХгБ£еЉµгВЛгБУгБ®гБІгАБгГДгГЮгГ™гБМе∞СгБЧгБЪгБ§жЙЛеЙНгБЂзІїеЛХгБЧгБ¶гБїгБРгВМгБ¶гБДгБНгАБж∞ігБЃйАЪгВЛз≠ЛйБУгБМгБ§гБДгБ¶гАБзЂѓгБЛгВЙжµБгВМгБ¶и°МгБП

жДЯгБШгБІгБЩгАВгБ†гБЛгВЙгАБгВЖгБ£гБПгВКгВ∞гГГгБ®жКЉгБЧиЊЉгВУгБІгАБдЄАж∞ЧгБЂеЉХгБНдЄКгБТгВЛеЛХдљЬгВТгГѓгГ≥гВїгГГгГИгБЂгБЧгБ¶гАБдљХеЫЮгВВгГ™гВЇгГЯгВЂгГЂгБЂ

зє∞гВКињФгБЧгАБгГДгГЮгГ™гБЂжМѓеЛХгВТдЄОгБИгВЛгБУгБ®гБМе§ІеИЗгБІгБЩгАВ

гБУгБЃгБ®гБНгАБгГ©гГРгГЉгВЂгГГгГЧгБЛгВЙжЙЛеЕГгБЂж∞ігБЃжКµжКЧгБМдЉЭгВПгБ£гБ¶гБДгВЛгБЛ絴гБИгБЪгГБгВІгГГгВѓгБЧгБ¶гБПгБ†гБХгБДгАВ

е°ЮгБМгБ£гБ¶гБДгВЛгГСгВ§гГЧгБЂеѓЊгБЧгБ¶зД°зРЖгВДгВКжКЉгБЧгБЯгВКеЉХгБДгБЯгВКгБЩгВЛгГѓгВ±гБІгБЩгБЛгВЙељУзДґгАБж∞ігБЃжКµжКЧгБМгБВгВЛгГПгВЇгБІгАБ

гБУгВМгБМзД°гБДе†іеРИгАБгВЂгГГгГЧгБЃгВЈгГЉгГЂгГЙгБМгБІгБНгБ¶гБ™гБПгБ¶гАБгВЂгГГгГЧгБ®дЊњеЩ®гБЃгВєгВ≠гГЮгБЂж∞ігБЃжКЬгБСйБУгБМгБВгВЛеПѓиГљжАІгБМ

гБВгВКгБЊгБЩгАВгБУгВМгБІгБѓгАБгГДгГЮгГ™гБЂеКєжЮЬзЪДгБЂеЬІеКЫгВТгБЛгБСгВЙгВМгБ™гБДгБЃгБІгАБгВЂгГГгГЧгБЃдљНзљЃгВТдњЃж≠£гБЧгБЊгБЩгАВ

гБЧгБ∞гВЙгБПдљЬж•≠гБЩгВЛгБ®гАБгВігГЬгГГгБ®гБДгБЖйЯ≥гБМгБЧгБ¶гАБж∞ігБМеЉХгБНеІЛгВБгБЊгБЩгАВ

гГРгВ±гГДгБЃж∞ігВТжЇҐгВМгБ™гБДз®ЛеЇ¶гБЂињљеК†гБЧгБ¶гАБж∞ігБМжЩЃйАЪгБЂжµБгВМгБЯгВЙгАБгГДгГЮгГ™гБѓиІ£жґИгБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

гБЭгБУгБІгАБгВҐгГКгВњгБѓгАБгБѓгБШгВБгБ¶гАБж∞іиЈѓгБМйАЪгБШгБЯйБФжИРжДЯгБЂгАБеЦЬгБ≥гВТгБЛгБњгБЧгВБгВЛгБІгБЧгВЗгБЖгАВ

пЉИгБДгВДгАБеИ•гБЂгАБгГ©гГРгГЉгВЂгГГгГЧгБРгВЙгБДгБІгАБеЦЬгБ≥гВТгБЛгБњгБЧгВБгБ™гБПгБ¶гВВгБДгБДгВУгБІгБЩгБМвА•пЉЙ

жЬАеЊМгБЂгАБгГ©гГРгГЉгВЂгГГгГЧгВТгГИгВ§гГђгБЂеЄЄеВЩгБЧгБ¶гБКгБПе†іеРИгАБгВДгБѓгВКеЕИзЂѓгБЃгВЂгГГгГЧйГ®еИЖгБМи¶ЛиЛ¶гБЧгБДжДЯгБШгБМгБЧгБЊгБЩгАВ

гБЭгВМгВТдЄКжЙЛгБПйЪ†гБЧгБ¶еПОзіНгБЩгВЛдЄЛзФїеГПгБЃгВИгБЖгБ™еЃєеЩ®гБМжЬАињСгБѓзЩїе†ігБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

жЬАеЊМгБЊгБІи™≠гВУгБІгБПгБ†гБХгБ£гБ¶гБВгВКгБМгБ®гБЖгБФгБЦгБДгБЊгБЧгБЯгАВ

гААгААгАОгВ≥гГ≥гВѓгГ™е£БгГїеЃґеЕЈеЫЇеЃЪ 2 гАП пЉИеѓЭеЃ§гБЃеЇГгВБгБЃгВ≥гГ≥гВѓгГ™е£БгБЂгВѓгГ≠гВЉгГГгГИеЕЉеІњи¶ЛгВТеЫЇеЃЪпЉЙ

гААгААгАОгГРгГЉгГЯгГГгВѓгВєгБЃеЉ±зВєгАП пЉИгГРгГЉгГЯгГГгВѓгВєгБІгВ≥гГЉгГТгГЉи±ЖгВТжМљгБДгБ¶гБДгБЊгБЩгБМвА•пЉЙ

гААгААгАОз™УжЮ†гБЂе∞ПгБХгБ™ж£ЪгВТдљЬгВЛгАП пЉИз™УжЮ†еИ©зФ®гБІ15пљГпљНеєЕгБЃж£ЪгВТдљЬгВЛгБ†гБСгБІдЊњеИ©пЉЙ

гААгААгАОжЬ®гБРгВЛгБњгВ≥гГ≥гВїгГ≥гГИгВњгГГгГЧгАП пЉИгГ™гГУгГ≥гВ∞гБЃеїґйХЈгВњгГГгГЧгБМи¶ЛиЛ¶гБЧгБДгБЃгБІвА•пЉЙ

гААгААгАОжµіжІљгБЃгВ®гГЧгГ≠гГ≥гВТе§ЦгБЩгАП пЉИгГРгВєгГЂгГЉгГ†гБЃгГЛгВ™гВ§гБМж∞ЧгБЂгБ™гВЛжЩВгБѓи¶БгГБгВІгГГгВѓпЉБпЉЙ

гААгААгАОгГХгГ≠гГЉгГ™гГ≥гВ∞гБЃз©ігБЃдњЃеЊ©гАП пЉИDIYгБЃгГПгВ¶гВєгГїгГ°гГ≥гГЖгГКгГ≥гВєгБЃеЃЪзХ™пЉЙ

гААгААж≥®пЉСпЉЙгААгАОгГ©гГРгГЉгВЂгГГгГЧгАПгБѓеТМи£љиЛ±и™ЮгБІгАБиЛ±и™ЮгБІгБЃж≠£еЉПеРНзІ∞гБѓгГЧгГ©гГ≥гВЄгГ£гГЉпЉИPlungerпЉЙгБ®еСЉгБ∞гВМгВЛгАВ

гБЭгБЃдїЦгАБгАОгВЃгГ•гГГгГЭгГ≥гАПгАОгГЬгГ≥гГЖгГ≥гАПгАОгВђгГГгГЭгГ≥гАПгАОгВєгГГгГЭгГ≥гАПгАОгВЇгГГгВ≥гГ≥гАПгАОгГСгГГгВ≥гГ≥гАПгАОгГШгГЧгВЈгАПгБ™гБ©гАБ

еЬ∞жЦєгБЂгВИгБ£гБ¶гАБгБХгБЊгБЦгБЊгБ™еСЉеРНгБМгБВгВЛгАВгАОйАЪж∞ігВЂгГГгГЧгАПгБ®гВВи®АгБЖгАВ