銀のタグ・プレート(前編)

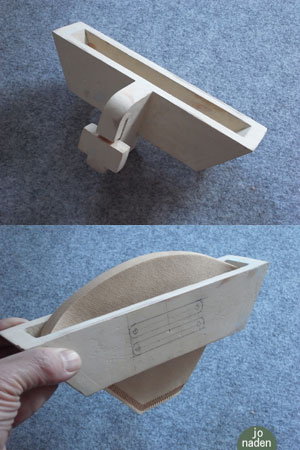

上の画像は作製中の自作コーヒー・ペーパーフィルター・ホルダーと銀のタグ・プレートです。

これまでに、『銀粘土の焼成温度は800℃』というカテゴリーで、

という指輪モチーフの記事を書いてきました。

これらの記事をチェックしていて、自分でビックリなのが

雲形のシッポの部分がどうたら、杉浦日向子さんの漫画『百物語』がどうたら、長々と書いてるのに、

肝心の銀粘土の有益な情報が一行も書かれてない!

コレはイケナイと、銀粘土の有益情報が満載の記事をめざし、銀細工にとりかかりました。

そしたら失敗! なんと新年早々いきなりの失敗!

ということで、今回は失敗までの過程を、前編としてお送りします。(ぜんぜん有益情報じゃない)

作りたいのは、銀のタグ・プレート、幅10mm 長さ60mm、2枚です。

小品なので、楽勝と思っていました。

自分の名前や血液型を刻印するドッグ・タグでご存知のとおり、通常、銀プレートに文字入れするのは、

下の画像のような打刻印ポンチを使い、ヨナデンも持っています。

ところが、この打刻印ポンチ、打つ力の入れ具合や、文字を一列にキレイに配置するのが大変難しい。

ちょっとメンドクサイなぁと思っていたら、彫金の先生が素晴らしい情報を教えてくださいました。

それが、コレ。製菓工具のクッキースタンプです。

銀粘土ならではの使い方ですが、粘土が柔らかいうちに、これで文字を型押ししてしまうのです。

入れる文字は、『KALITA-103』と、『MELITTA-1×4』。

これは、コーヒー・へーパーフィルターのサイズを表していて、

下の画像の、これまた作成中のコーヒー・へーパーフィルター・ホルダーに取り付けます。

コーヒー好きのヨナデン用アイテムです。

へーパーフィルターは、安売りを見かけたときまとめて買うようにしていますが、

その時いつもサイズがあっているか不安になるので、サイズ数字を忘れないように、

ホルダーに刻み付けておこうと考えたわけです。

このホルダーは、タグ・プレートをはめ込む部分を凹型に掘り下げる作業がまだ残っていて、

ホルダーの使い勝手など詳しい様子は、後編でレポートします。

タグ・プレートの作製過程です。

銀粘土はアートクレイシルバーを使用しています。

2mm厚に平らに伸ばした銀粘土にスタンプで型押しし、必要な形に切り抜いて乾燥させます。

乾燥器は、家庭用の保温トレイをカスタマイズしました(温度がLOWでも熱過ぎるので)。

乾燥が終わると、ヤスリで形を整えます。取り付けネジ用の穴も開けておきます。

もうひとつのタグ・プレートも同様に作業して、焼成前段階の完了です。

電気炉に入れるカオウール台に、並べてのせます。焼成中にプレートが反らないよう、

重りのために耐火レンガをスライスしたものを、さらに上に乗せておきます。

電気炉です。800度を維持した状態で、5分焼成します。

焼成後、形を整えて完成です、と言いたいところですが、プレートの反りを修正しようと、ヤスリがけ中、

つい、手でたわめて伸ばすような力の入れ方をしてしまいました。これはやってはいけないことでした。

裏側に銀粘土を盛って、再焼成して繋げることができるか、来週、彫金の先生に聞いてみよう。

この後、どうなるかは、後編で報告します。

『銀のタグ・プレート(後編)』 (割れたプレートの修復と完成)

『雲形文様がなんか好き』 (雲形文様にまつわる話いろいろ)

『掌(てのひら)の指輪』 (手のモチーフにまつわる話いろいろ)

『銀のツマミの菓子器』 (男性でも使えるシンプルな菓子器の製作)

『中世風の書見台を作る』 (リビングに飾る中世の美術書の展示台も兼ねる書見台)