йЫ≤嚥жЦЗжІШгБМгБ™гВУгБЛе•љгБН

гБЂгБґгБПи™ЮгВЛ / жДЫзЭАгГҐгГО / йКАз≤ШеЬЯгБЃзДЉжИРжЄ©еЇ¶гБѓпЉШпЉРпЉРвДГ

2011.09.04

ељЂйЗСжХЩеЃ§гБІ2еєіеЙНгБЂдљЬгБ£гБЯжМЗиЉ™гБІгБЩгАВ¬†

дљњгБ£гБ¶гБДгБЯгБЫгБДгБІгАБеВЈгБМгБѓгБДгБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгБЧгАБгВВгБ®гВВгБ®гАБгБУгВУгБ™гВҐгГГгГЧгБЂиАРгБИгВЛгБ†гБСгБЃйА†гВКгБУгБњгБМгБІгБНгБ¶гБДгБ™гБДгБЃгБІгАБ

и¶ЛиЛ¶гБЧгБПгБ¶зФ≥гБЧи®≥гБ™гБДгБЃгБІгБЩгБМгАБж∞ЧгБЂеЕ•гБ£гБ¶гБДгВЛгГЗгВґгВ§гГ≥гБ™гБЃгБІгАБжЬАеИЭгБЃгВњгВ§гГИгГЂзФїеГПгБЂгБЧгБЊгБЧгБЯгАВ

ж∞ЧгБЂеЕ•гБ£гБ¶гБДгВЛгБЃгБѓгАБвАЬйЫ≤嚥жЦЗжІШвАЭгБІгБЩгАВ

жШФгБЛгВЙгАБгБУгБЃжЦЗжІШгБЂгБ™гБЬгБЛгВ≥гВ≥гГ≠еЉХгБЛгВМгВЛгВВгБЃгБМгБВгВКгБЊгБЧгБЯгАВ

зЙєгБЂгАБжЄ¶еЈїгБПйЫ≤гБЃгВ™гВЈгГ™гБЃйГ®еИЖгБЂдЉЄгБ≥гБ¶гБДгВЛгАБгБВгБЃгВЈгГГгГЭгБЃгВИгБЖгБ™йА†ељҐгБЂгАБгБ®гБ¶гБ§гВВгБ™гБПй≠ЕеКЫгВТжДЯгБШгБЊгБЩгАВ

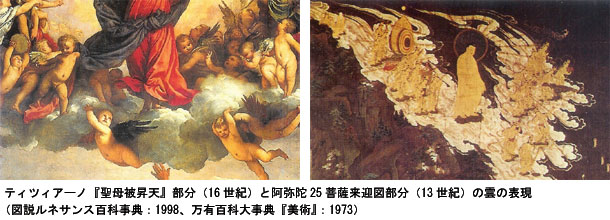

еє≥з≠ЙйЩҐгБЃйЫ≤дЄ≠дЊЫй§КиП©иЦ©гБМгБКдєЧгВКгБЃйЫ≤嚥гБЃгБЭгВМгБЮгВМгБЂгВВгАБгБВгБЃгАОйЫ≤гБЃгВЈгГГгГЭгАПгБМгАБи¶ЛдЇЛгБ™йА†ељҐгБІељЂеИїгБХгВМгБ¶гБДгБ¶гАБ

и¶ЛгБ¶гБДгВЛгБ®гГЛгГ§гГЛгГ§гБЩгВЛгБЃгБІгБЩгБМгАБзФїеГПгБІгБЭгБУгБ†гБСеИЗгВКеПЦгВЛгБЃгВВ姱秊гБ™гБЃгБІгАБгГ®гГКгГЗгГ≥гБЃжЛЩгБДгВ§гГ©гВєгГИгВТиЉЙгБЫгБЊгБЩгАВ

йЫ≤гБМеЙНжЦєгБЂзІїеЛХгБЩгВЛйЪЫгБЂгАБеЊМжЦєгБЂгБІгБНгВЛгАБжµБдљУеКЫе≠¶зЪДгБ™вАЬгБЯгБ™гБ≥гБНвАЭгБЃгВИгБЖгБ™зПЊи±°гБМгАБгБЭгВМгБѓгБЭгВМгБѓеЈІгБњгБ™жЫ≤зЈЪгБІ

и°®зПЊгБХгВМгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

гБУгБЖгБДгБЖгАБйЫ≤гБЃи°®зПЊгБѓгАБжЧ•жЬђгБІзЛђзЙєгБЃзЩЇйБФгВТйБВгБТгБЯгБЃгБІгБѓгБ™гБДгБІгБЧгВЗгБЖгБЛгАВ

дЄЛгБЃзФїеГПгБѓгАБиБЦжѓН襀жШЗ姩гБ®жЭ•ињОеЫ≥гБІгБЩгАВеЈ¶еЫ≥гБѓгГЮгГ™гВҐгБМ姩гБЂжШЗгБ£гБ¶гБДгБПе†ійЭҐгАБеП≥еЫ≥гБѓйШњеЉ•йЩАгБМиП©иЦ©гВТеЉХгБНйА£гВМгБ¶

дЄЛзХМгБЄйЩНгВКгБ¶гБПгВЛе†ійЭҐгБІгБЩгАВеЈ¶еЫ≥гБІгВВгВПгБЛгВКгБЊгБЩгБМгАБи•њжіЛгБЃе§©зХМгБЃйЫ≤гБ®гБДгБЖгБЃгБѓгАБгБЯгБДгБМгБДгАБгАО姩еЫљгБЃй†ШеЬЯгАПзЪДгБ™

и°®зПЊгБІгАБгБЭгБЃдЄКгБЂе§ІеЛҐгБЃе§©дљњйБФгБМе±ЕгБ¶гАБж≠©гБДгБЯгВКгБЧгБ¶гБКгВКгАБдЄАеЃЪгБЃйЭҐз©НгБЃгБВгВЛеЬЯеЬ∞гБЃгВИгБЖгБ™йЫ∞еЫ≤ж∞ЧгБІгБЩгАВ

еѓЊгБЧгБ¶гАБжЭ•ињОеЫ≥гБЃйЫ≤гБѓгАБгБЊгБХгБЂиП©иЦ©йБФгБМдєЧгВЛгАОдєЧгВКзЙ©гАПгБІгБЩгАВгБУгБЃе†іеРИгБѓзЙєгБЂгАБиЗ®зµВгВТињОгБИгВЛдЇЇгБМеЊЕгБ£гБ¶гБДгВЛгБЃгБІгАБ

гБЩгБФгБДгВєгГФгГЉгГЙгБІгАБгБЭгВМгБУгБЭгАБеЊМгВНгВТгБЯгБ™гБ≥гБЛгБЫгБ™гБМгВЙгАБйЫ≤гБѓйА≤гВУгБІгБДгБЊгБЩгАВ

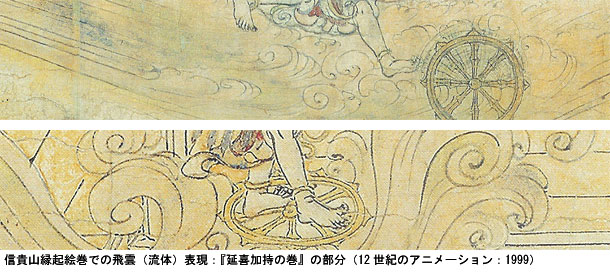

дЄКгБЃжЭ•ињОеЫ≥гБѓ13дЄЦзіАжЬЂгБІгБЩгБМгАБгБЩгБІгБЂ12дЄЦзіАгБЃжЧ•жЬђгБЂгБѓгАБгВєгГФгГЉгГЙжДЯгБВгБµгВМгВЛйЫ≤гБЃи°®зПЊгВТеЊЧжДПгБ®гБЩгВЛзµµеЄЂгБМ

е≠ШеЬ®гБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВдњ°и≤іе±±зЄБиµЈзµµеЈїгБЃгАОеЙ£гБЃи≠Јж≥ХзЂ•е≠РгАПгБЃе†ійЭҐгБІгБЩгАВ¬†жЬЙеРНгБ™гБЃгБѓгАБдЄКеЫ≥гБЃиЉ™еЃЭгВТеЫЮ迥гБХгБЫгБ™гБМгВЙ

зЦЊиµ∞гБЩгВЛзЂ•е≠РгБЃеІњгБІгБЩгБМгАБзЂ•е≠РгБМиЉ™еЃЭгВТгГЫгГРгГ™гГ≥гВ∞гБХгБЫгБ™гБМгВЙжЄЕжґЉжЃњгБЂйЩНгВКзЂЛгБ§гАБдЄЛеЫ≥гБЃгВЈгГЉгГ≥гБЂгАБгГ®гГКгГЗгГ≥зЪД

гБЂгБѓж≥®зЫЃгБЧгБЯгБДгБ®жАЭгБДгБЊгБЩгАВгААгБУгБУгБЃгАБжЄ¶гВТеЈїгБПйЫ≤гБЃи°®зПЊгБѓгАБ姩жЙНзЪДгБ™гВВгБЃгВТжДЯгБШгБЊгБЩгАВ

гБУгБЖгБЧгБ¶гАБгБЯгБґгВУдЄ≠дЄЦпљЮж±ЯжИЄжЩВдї£гБЃйЦУгБЂгАБйЫ≤嚥жЦЗжІШгБМжКљи±°еМЦгБХгВМгБ¶гБДгБПйБОз®ЛгБІгАБйБОеОїгБЃеД™гВМгБЯжµБдљУи°®зПЊгБЃеРНжЃЛгБМ

гБВгБЃгАОгВЈгГГгГЭгАПгБ®гБЧгБ¶еЃЪзЭАгБЧгБ¶гБДгБ£гБЯгБЃгБІгБѓгБ™гБДгБЛгБ™гАБгБ®еЛЭжЙЛгБЂиАГгБИгБ¶гБДгВЛгБЃгБІгБЩгБМгАБзЬЯзЫЄгБѓгБ©гБЖгБІгБЧгВЗгБЖгБЛгАВ

дЄЛгБЃзФїеГПгБѓгАБиГљгБЃи£ЕжЭЯгБІеОЪжЭњпЉИгБВгБ§гБДгБЯпЉЙгБ®еСЉгБ∞гВМгВЛи±™иПѓгБ™и°£и£ЕгВТй£ЊгВЛйЫ≤嚥жЦЗжІШгБІгБЩгАВ¬†

жКљи±°еМЦгБХгВМгБЯйЫ≤嚥жЦЗжІШгБІгБЩгБМгАБгБЭгБЃжЬАгВВеНШзіФгБ™ељҐгБ®гБЧгБ¶гАБгАОдЄАйЗНгБЃжЄ¶еЈїгБНйЫ≤пЉЛгВЈгГГгГЭгАПгБ®гБДгБЖгГЗгВґгВ§гГ≥гБІгАБ

дЄЛгБЃзФїеГПгБЃгВИгБЖгБ™жА•й†ИжХЈзЙ©гВТгАБDIYгБІдљЬгБ£гБ¶гБњгБЊгБЧгБЯгАВ

гБУгВМгБѓгАБеЃЯгБѓгАБгАОеЃЩгБЂжµЃгБПжЫ≤гБТгГѓгГГгГСгБЃгВ™гГТгГДгАПгБЃгВ™гГТгГДгГїгГСгГђгГГгГИгБІдљњзФ®гБЧгБЯз•Юдї£гВ±гГ§гВ≠жЭРгБЃгАБеЖЖ嚥гБЂгБПгВКгБђгБДгБЯйГ®еИЖ

гВТеИ©зФ®гБЧгБЯгВВгБЃгБІгБЩгАВгБЃгБЫгБ¶гБДгВЛгБЃгБѓгАБ山嚥гБЃиПК汆дњЭеѓње†ВгБЃгГЖгВ£гГЉгГЭгГГгГИгАОзЄЃзЈђпЉИSHIBOпЉЙгАПгАВгБЩгБ∞гВЙгБЧгБПзЊОгБЧгБДйЭТзЈСиЙ≤

гБЃи°®жГЕгВТжМБгБ§жА•й†ИгБІгБЩгАВ山嚥йЛ≥зЙ©гБІгБЩгБМгАБеЖЕеБігБѓгГЫгГЉгГ≠гГЉдїХдЄКгБТгБЂгБ™гБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

гБУгБЃSHIBOгВВеЕ•жЙЛгБЧгБ¶гБЛгВЙгБЧгБ∞гВЙгБПгБѓгАБзЃ±гБЛгВЙеЗЇгБЧгБЯгВКеЕ•гВМгБЯгВКгАБиРљгБ°зЭАгБЛгБЫгВЛе†іжЙАгБМгБ™гБЛгБ£гБЯгБЃгБІгБЩгБМгАБгБУгБЃйЫ≤嚥

жЦЗжІШгБЃжХЈзЙ©гВТдљЬгБ£гБ¶гБЛгВЙгБѓгАБгГЖгГЉгГЦгГЂгБЂгВЈгГГгВѓгГ™й¶іжЯУгВУгБІгБПгВМгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

гААгААгАОжОМпЉИгБ¶гБЃгБ≤гВЙпЉЙгБЃжМЗиЉ™гАП¬†пЉИжЙЛгБЃгГҐгГБгГЉгГХгБЂгБЊгБ§гВПгВЛи©±гБДгВНгБДгВНпЉЙ

гААгААгАОйКАгБЃгГДгГЮгГЯгБЃиПУе≠РеЩ®гАП¬†пЉИзФЈжАІгБІгВВдљњгБИгВЛгВЈгГ≥гГЧгГЂгБ™иПУе≠РеЩ®гБЃи£љдљЬпЉЙ

гААгААгАОйКАгБЃгВњгВ∞гГїгГЧгГђгГЉгГИпЉИеЙНзЈ®пЉЙгАП¬†¬†(гВ≥гГЉгГТгГЉгГХгВ£гГЂгВњгГЉгГЫгГЂгГАгГЉгБ®йКАзі∞еЈ•)

гААгААгАОйКАгБЃгВњгВ∞гГїгГЧгГђгГЉгГИпЉИеЊМзЈ®пЉЙгАП¬†пЉИеЙ≤гВМгБЯгГЧгГђгГЉгГИгБЃдњЃеЊ©гБ®еЃМжИРпЉЙ