зЩЇиКљзОДз±≥гВТжѓОжЧ•й£ЯгБєгВЛ 2

гБФй£ѓгБМзВКгБНдЄКгБМгВКгБЊгБЧгБЯгВИгГЉгАВ

дЄКгБЃгВњгВ§гГИгГЂзФїеГПгБѓгАБзВКй£ѓйНЛгБЛгВЙжЫ≤гБТгГѓгГГгГСгБЃгВ™гГТгГДгБЂ

зІїгБЧзµВгБИгБЯзЩЇиКљзОДз±≥гБІгБЩгАВ

гАОгБКгБУгБТгАПгБЃйГ®еИЖгБМе∞СгБЧгБВгВЛгБЃгБМеИЖгБЛгВЛгБ®жАЭгБДгБЊгБЩгАВ

гАОгБКгБУгБТгАПгВВзЊОеС≥гБЧгБДгВУгБІгБЩгВИгАВгБїгВУгБ®гБЂгАБгВігГЮгБ®е°©гБ†гБСгБІ

иМґзҐЧдљХжЭѓгБЛгБДгБСгВЛгВУгБШгВГгБ™гБДгБЛгБ®жАЭгБЖгБїгБ©гАВ

еЖЧиЂЗгБІгБ™гБЧгБЂгАБзЩЇиКљзОДз±≥гБ†гБСгБІгВВгАБеРДз®ЃгГЯгГНгГ©гГЂгГїгГУгВњгГЯгГ≥гГїпЉІпЉ°пЉҐпЉ°гБ™гБ©гБЃжЬЙеКєжИРеИЖгАБгБЭгВМгБЂењШгВМгБ¶гБЊгБЧгБЯгБСгБ©гАБи±КеѓМгБ™

й£ЯзЙ©зєКзґ≠гБМжСВеПЦгБІгБНгБЊгБЩгАВгААгБЊгБВгАБеИ•гБЂгАБеБ•еЇЈгБЃгБЯгВБгБЂй£ЯгБєгВЛгБ®гБДгБЖгВИгВКгАБзЊОеС≥гБЧгБДгБЛгВЙй£ЯгБєгБ¶гВЛгВУгБІгБЩгБСгБ©гАВ

гААгААгААгААгААгААгАА¬†

гБІгБѓгАБзВКй£ѓгБЊгБІгБЃжЙЛй†ЖгБІгБЩгАВжЬАеИЭгБЂзОДз±≥гВТжіЧгБЖгБ®гБУгВНгБЛгВЙеІЛгВБгБЊгБЩгБ≠гАВзОДз±≥гБѓзЩљз±≥гБ®жѓФгБєгБ¶з≥†пЉИгБђгБЛпЉЙ屧гБЃи°®йЭҐгБЂж±ЪгВМгБМ

дїШгБНгВДгБЩгБПгАБиЙѓгБПжіЧгБ£гБЯжЦєгБМгБДгБДгБ®жАЭгБДгБЊгБЩгАВзЩљз±≥гБїгБ©зєКзі∞гБЂз†ФгБМгБ™гБПгБ¶гВВгБДгБДгБІгБЩгБМгАБзОДз±≥гВВгВігВЈгВігВЈз†ФгБРгБ®еЙ≤гВМгВЛгБЃгБІ

ж≥®жДПгБЧгБЊгБЩгАВгГ®гГКгГЗгГ≥гБѓдЄЛгБЃзФїеГПгБЃгАОзД°еН∞гБЃгВєгГЖгГ≥гГђгВєгГїгГСгГ≥гГБгГ≥гВ∞гГїгВґгГЂгАПгВТдљњгБ£гБ¶гАБзОДз±≥гВТеЫЮгБЩгВИгБЖгБЂз†ФгБДгБІгБДгБЊгБЩгАВ

¬†ж∞ігВТжњЊгБЩгБФгБ®гБЂгАБеП≥зФїеГПгБЃгВИгБЖгБЂзЂѓгБЂз±ЊжЃїпЉИгВВгБњгБМгВЙпЉЙгБМгАБпЉИгБЯгБґгВУжѓФйЗНгБЃйЦҐдњВгБІпЉЙжЇЬгБЊгВКгБЊгБЩгБЃгБІгАБеПЦгВКйЩ§гБНгБЊгБЩгАВ

з±ЊжЃїгБ™гБ©гБЃдЄНиЙѓз±≥гВТеПЦгВКйЩ§гБПгГБгГ£гГ≥гВєгБѓгАБгБУгБЃеЊМгВВгБВгВКгБЊгБЩгБЃгБІгАБж∞Чж•љгБЂйЩ§гБДгБ¶гБДгБНгБЊгБЩгАВж∞ігБМжЊДгВАгБЊгБІз†ФгБОгБЊгБЩгАВ

гАА

з†ФгБОзµВгБИгБЯзОДз±≥гВТгАБгАОзЩЇиКљзОДз±≥гВТжѓОжЧ•й£ЯгБєгВЛ 1 гАПгБІзієдїЛгБЧгБЯгАОзЩЇиКљзОДз±≥еЩ®гАПгБЃдњЭе≠ШгГИгГђгВ§гБЂзІїгБЧгАБеє≥гБЯгБПеЇГгБТгБЊгБЩгАВ

и®АгБДењШгВМгБЊгБЧгБЯгБМгАБзОДз±≥гБѓ200пљГгБЊгБЯгБѓ300пљГпљГгБЂгБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВгБЭгБЃдЄКгБЂгАБгГТгВњгГТгВњгБЂгБ™гВЛгБЊгБІж∞ігВТеЉµгВКгБЊгБЩгАВ

зОДз±≥гВТз†ФгБРгБЃгБѓж∞ійБУж∞ігВТдљњгБ£гБ¶гБДгБЊгБЧгБЯгБМгАБгБУгБЃж∞ігБѓжµДж∞іеЩ®гБЃж∞ігБІгБЩгАВгГИгГђгВ§гВТдЄКгБЛгВЙи¶ЛгВЛгБ®гАБзОДз±≥гБМйЗНгБ™гБ£гБ¶

гБДгБ™гБДгБЃгБІгАБиЙ≤гБЃйБХгБЖдЄНиЙѓз±≥гБМзЫігБРеИЖгБЛгВКгБЊгБЩгАВгБЊгБЯгАБгБЊгВМгБЂе∞ПзЯ≥гБЃгВИгБЖгБ™зХ∞зЙ©гБМжЈЈгБЦгБ£гБ¶гБДгВЛгБУгБ®гБМгБВгВКгБЊгБЩгБМгАБ

гБУгВМгВВз∞°еНШгБЂи¶ЛеИЖгБСгВЙгВМгБЊгБЩгАВдЄНиЙѓз±≥гВТеПЦгВКйЩ§гБП2еЫЮзЫЃгБЃгГБгГ£гГ≥гВєгБІгБЩгАВ¬†¬†

¬†гААгААгААгААгАОзЩЇиКљзОДз±≥еЩ®гАПгБЂ24жЩВйЦУдњЭе≠ШгБЧгБЊгБЩгАВ

гААгААгААгААгБУгВМгБѓгАБе§Ь8жЩВгБЂдїХиЊЉгВУгБ†зОДз±≥гВТгАБзњМжЧ•гБЃе§Ь8жЩВ

гААгААгААгААгБЂзЩЇиКљзОДз±≥гБ®гБЧгБ¶зВКй£ѓгБЩгВЛгБ®гБДгБЖгБУгБ®гБІгБЩгАВ

гААгААгААгААзњМжЧ•гБЃжЬЭ8жЩВпЉИ12жЩВйЦУеЊМпЉЙгБЃиµЈеЇКжЩВгБЂж∞іжЄ©гБ®дЄ≠гВТ

гААгААгААгААгГБгВІгГГгВѓгБЧгБ¶гАБ30еЇ¶дї•дЄКгАБгБЊгБЯгБѓж∞ігБМгБ≤гБ©гБПжњБгБ£гБ¶

гААгААгААгААгБДгВЛе†іеРИгБѓж∞ігВТжПЫгБИгБЊгБЩгАВ

24жЩВйЦУеЊМгБЃгГИгГђгВ§гБІгБЩгАВзОДз±≥иГЪиКљйГ®гБМз™БиµЈгБЧгБ¶гБКгВКгАБж∞ігБЃи°®йЭҐгБЂгВҐгВѓгБЃгВИгБЖгБ™зЩљгБДжњБгВКгБ®ж≥°гБМжµЃгБЛгВУгБІгБДгБЊгБЩгАВ

ж∞ігБѓйЖЧйЕµиЗ≠гБ®гБДгБЖгБЛгАБеЊЃгБЛгБ™иЕРжХЧиЗ≠гБМгБЧгБЊгБЩгБМгАБењГйЕНгБѓгБДгВКгБЊгБЫгВУгАВгБУгБЃжЩВгАБж≠їгВУгБІгБДгВЛдЄНиЙѓз±≥гБѓиЙ≤гБМе§ЙгВПгБ£гБ¶

гБДгБЊгБЩгБЃгБІгАБеПЦгВКйЩ§гБНгБЊгБЩгАВдЄНиЙѓз±≥йБЄеИ•гБЃжЬАеЊМгБЃгГБгГ£гГ≥гВєгБІгБЩгАВгБУгВМгБІгБїгБЉеЃМеЕ®гБЂдЄНиЙѓз±≥гБѓйЩ§гБЛгВМгБЊгБЩгАВ

зЩЇиКљзОДз±≥гВТжіЧгБ£гБ¶и°®йЭҐгБЃгГМгГ°гГ™гБ®йЖЧйЕµиЗ≠гВТеПЦгВКйЩ§гБНгБЊгБЩгАВи°®йЭҐгБМжЯФгВЙгБЛгБДгБЃгБІгАБжіЧгБДгБѓзєКзі∞гБЂ3еЫЮгБїгБ©зє∞гВКињФгБЧгБЊгБЩгАВ

жіЧгБ£гБЯзЩЇиКљзОДз±≥гБѓгАБзЖЯгБЧгБЯжЮЬеЃЯгГїз©АзЙ©пЉИгГЦгГЙгВ¶гБЃгВИгБЖгБ™гГИгВ¶гГҐгГ≠гВ≥гВЈгБЃгВИгБЖгБ™пЉЙгБЃиЙѓгБДй¶ЩгВКгБМгБЧгБЊгБЩгАВ

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† гААгАА

гБДгВИгБДгВИзВКй£ѓгБЂгБ®гВКгБЛгБЛгВКгБЊгБЩгАВзВКй£ѓйНЛгБѓгАБйЗОзФ∞зРЇзСѓгБЃгАОпЉЂпЉ°пЉ≠пЉ°пЉ§пЉѓгАПгБІгБЩгАВпЉЂпЉ°пЉ≠пЉ°пЉ§пЉѓгБЃеЖЕеБігБЂйЭЮеЄЄгБЂиЦДгБП

гВігГЮж≤єгВТеЉХгБДгБ¶гБКгБНгБЊгБЩгАВзВКгБНдЄКгБМгВКгВТе∞СгБЧгАОгБКгБУгБТгАПгБЃгБВгВЛзКґжЕЛгБЂгБЩгВЛгБЃгБІгАБгБУгБЖгБЩгВЛгБ®гАОгБКгБУгБТгАПгБЃйГ®еИЖгБМгВИгВК

иК≥гБ∞гБЧгБПгБ™гВКгАБгБЊгБЯгБКз±≥гБМйНЛгБЂгБУгБ≥гВКдїШгБНгБЊгБЫгВУгАВзЩЇиКљзОДз±≥гБ®жЈЈгБЬгВЛзЩљз±≥гВТз†ФгБДгБІгБКгБНгБЊгБЩгАВзОДз±≥пЉЪзЩљз±≥гБМгАБ2пЉЪ1

гБЂгБ™гВЛгВИгБЖгБЂгАБзОДз±≥200пљГпљГгБЃе†іеРИгАБзЩљз±≥100пљГпљГгБЂгБЧгБЊгБЩгАВз†ФгБДгБ†зЩљз±≥гБѓгВґгГЂгБЂгБВгБТгБ¶гБµгБЯгВТгБЧгАБ20еИЖзљЃгБНгБЊгБЩгАВ

гБУгБУгБІгАБжДЫзФ®гБЧгБ¶гБДгВЛзВКй£ѓйНЛгАОпЉЂпЉ°пЉ≠пЉ°пЉ§пЉѓгАПгБЂгБ§гБДгБ¶и™ђжШОгБЧгБ¶гБКгБНгБЊгБЩгАВпЉЂпЉ°пЉ≠пЉ°пЉ§пЉѓгБѓгАБйЗОзФ∞зРЇзСѓгБЃйЛ≥зЙ©зРЇзСѓзВКй£ѓйНЛгБІ

1еРИгБЛгВЙ4еРИгБЊгБІгБФй£ѓгБМзВКгБСгБЊгБЩгАВеРМгБШйЛ≥зЙ©и£љгБЃиУЛгБМгАБе§ЦиУЛгБ®еЖЕиУЛгБЃдЇМжЮЪдїШе±ЮгБЧгБ¶гБКгВКгАБ2еРИгБЊгБІгБѓеЖЕиУЛгАБ3еРИдї•дЄКгБѓ

е§ЦиУЛгВТдљњзФ®гБЧгБЊгБЩгАВдїКеЫЮгБѓзОДз±≥гГїзЩљз±≥еРИгВПгБЫгБ¶300пљГпљГпЉИ1.7еРИпЉЙгБ™гБЃгБІеЖЕиУЛгБІеЕЕеИЖгБІгБЩгАВ

пЉЂпЉ°пЉ≠пЉ°пЉ§пЉѓгБЃзЙєеЊігБѓгАБгБ™гВУгБ®гБДгБ£гБ¶гВВ10пљНпљНгБЃиВЙеОЪпЉИзБЂгБЃгБВгБЯгВЛйГ®еИЖпЉЙгБЂгВИгВЛеЬІеАТзЪДгБ™зЖ±гБЊгВПгВКгБЃиЙѓгБХгБІгБФй£ѓгВТгГ†гГ©гБ™гБПгАБ

з≤ТзЂЛгБ°иЙѓгБПзВКгБНдЄКгБТгВЛиГљеКЫгБЂгБВгВКгБЊгБЩгАВгБЭгБЃгБЯгВБгБЂйЗНгБХгБМ5пљЛпљЗгБВгВЛгБЃгБМгАБзЙєгБЂе•≥жАІгБЂгБ®гБ£гБ¶гБѓйЫ£зВєгБІгБЩгБМгАБгБЭгВМгВТи£ЬгБ£гБ¶

гБВгБЊгВКгБВгВЛзЊОеС≥гБЧгБХгВТжЙЛгБЂеЕ•гВМгВЛгБУгБ®гБМгБІгБНгВЛгБ®жАЭгБДгБЊгБЩгАВ

¬†¬†¬†¬†¬† ¬†йЗОзФ∞зРЇзСѓ гБФй£ѓйНЛ 21cm KAMADO KMD-20

¬†¬†¬†¬†¬† йЛ≥зЙ©зРЇзСѓзВКй£ѓйНЛгААпЉФеРИгБЊгБІгААйЗНйЗП5kg

¬†¬†¬†¬†¬†¬† еРМгБШйЛ≥зЙ©и£љгБЃе§ЦиУЛгГїеЖЕиУЛдїШгБН

¬†¬†¬†¬†¬†¬† пЉЈ265√ЧпЉ§210√ЧпЉ®175

пЉЂпЉ°пЉ≠пЉ°пЉ§пЉѓгБЂзЩЇиКљзОДз±≥гВТгБДгВМгАБжµДж∞іеЩ®гБЃж∞ігВТж≥®гБОгБЊгБЩгАВеЕ•гВМгВЛж∞ігБЃйЗПгБѓгАБзВКгБПз±≥йЗПгБЃ1.4еАНз®ЛеЇ¶гБЂгБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

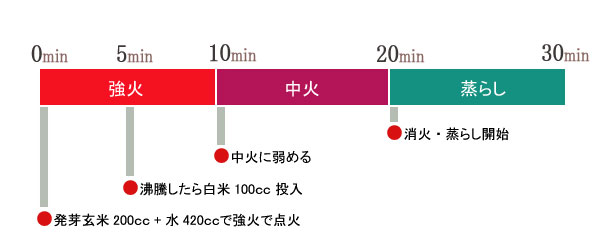

зЩЇиКљзОДз±≥200пљГпљГ+зЩљз±≥100пљГпљГгБЃе†іеРИгАБж∞ігБѓ420пљГпљГз®ЛеЇ¶гБІгБЩгАВгБЊгБЪгАБзОДз±≥гБ†гБСгБІеЉЈзБЂгБЂгБЛгБСгБЊгБЩгАВ5еИЖгБІж≤Єй®∞

гБЧгБЊгБЩгБЃгБІгАБгБУгБУгБІзЩљз±≥гВТжКХеЕ•гБЧиЙѓгБПжЈЈгБЬгБЊгБЩгАВиУЛгВТгБЧгБ¶гАБгБУгБУгБЛгВЙгБѓиУЛгВТйЦЛгБСгБ¶гБѓгБДгБСгБЊгБЫгВУгАВгБХгВЙгБЂеЉЈзБЂгБІ5еИЖгАБ

гБЭгБЃеЊМгАБдЄ≠зБЂгБІ10еИЖгАВ10еИЖеЊМ+жХ∞еИЖгБІиУЛеП£гБЂеЊЃгБЛгБЂгАОгБКгБУгБТгАПгБЃеМВгБДгВТжДЯгБШгБЯгВЙгАБзБЂгВТжґИгБЧгБ¶10еИЖиТЄгВЙгБЧгБЊгБЩгАВ¬†

гБ™гБЬгАБжЩВйЦУеЈЃгБІзЩљз±≥гВТжКХеЕ•гБЩгВЛгБЛгБ®гБДгБЖгБ®гАБзЩЇиКљзОДз±≥гБ®еРМгБШжЩВйЦУгБІзЩљз±≥гВТзВКгБПгБ®гАБзЩљз±≥гБЃжЦєгБМгБ©гБЖгБЧгБ¶гВВжЯФгВЙгБЛгБПгАБ

гБ≠гБ£гБ®гВКгБЧгБЯжДЯгБШгБЂгБ™гВКгАБзОДз±≥гБ®й£ЯжДЯгБМеРИгВПгБ™гБДгБЛгВЙгБІгБЩгАВж≤Єй®∞гБЧгБЯгБКжєѓгБЛгВЙзЩљз±≥гВТзВКгБПжЦєж≥ХгБѓгАОжєѓзВКгБНгАПгБ®еСЉгБ∞гВМгАБ

гБЧгБ£гБЛгВКгБЧгБЯгБФй£ѓгВТзВКгБПгБ®гБНгБЃжКАгБІгБЩгАВгБУгВМгБІгАБзЩЇиКљзОДз±≥гБ®зЩљз±≥гБЃзВКгБНдЄКгБМгВКгБЃз≤ТзЂЛгБ°гГїй£ЯжДЯгБМеРМгБШгБЂгБ™гВКгБЊгБЩгАВ

зВКй£ѓгБЃжЙЛй†ЖгБ®жЩВйЦУйЕНеИЖгВТгБЊгБ®гВБгБ¶гБњгБЊгБЧгБЯгАВзБЂеК†жЄЫгБѓгВ≥гГ≥гГ≠гБЂгВИгБ£гБ¶йБХгБЖгБЃгБІгАБгБВгБПгБЊгБІгВВиЗ™еЃЕгБЃе†іеРИгБІгБЩгАВ

10еИЖиТЄгВЙгБЧгБ¶иУЛгВТеПЦгВЛгБ®гАБгБ°гВГгВУгБ®гВЂгГЛз©і¬†гБМеЗЇжЭ•гБ¶гБДгБЊгБЩгАВдњЭжЄ©зВКй£ѓеЩ®гБ†гБ®гАБеЇХгБЃгБФй£ѓгВТгБЩгБПгБДдЄКгБТгБ¶гАБгАОеПНгБЩгАП

ењЕи¶БгБМгБВгВКгБЊгБЩгБМгАБгВ™гГТгГДгВТдљњгБЖгБЃгБІгАБгБУгБЃгБЊгБЊдЄКгБЛгВЙй†ЖзХ™гБЂгВ™гГТгГДгБЂзІїгБЧгБ¶гБДгБСгБ∞гАБиЗ™еЛХзЪДгБЂгАОеПНгБЧгАПгБМеЃМдЇЖгБІгБЩгАВ

зЩЇиКљзОДз±≥гБѓеЖЈгВБгБ¶гВВзЊОеС≥гБЧгБПгАБзЙєгБЂгВ™гГЛгВЃгГ™гБЂгБЧгБ¶гАБдЄ≠гБЂгАБгВ™гВЂгВЂгГїжҐЕеє≤гГїгВњгГ©гВ≥гВТеЕ•гВМгБЯгВКгБЩгВЛгБ®жЬАйЂШгБІгАБ

гВВгБЖ祯еЃЯгБЂй£ЯгБєйБОгБОгВЛгБЃгБІгАБгБВгБЊгВКдљЬгВКгБЊгБЫгВУгАВ

иЗ™еИЖгБ†гБСгБМгВ¶гВ±гБ¶гБДгВЛгВУгБІгБ™гБПгАБеПЛдЇЇгБЂй£ЯгБєгБ¶гВВгВЙгБ£гБ¶гВВе•љи©ХгБ™гБЃгБІгАБиЗ™дљЬгГїзЩЇиКљзОДз±≥гБѓжИРеКЯгБ™гВУгБ†гБ®жАЭгБДгБЊгБЩгАВ

гБУгБУгБЊгБІи™≠гВУгБІгБПгБ†гБХгБ£гБ¶гБВгВКгБМгБ®гБЖгБФгБЦгБДгБЊгБЧгБЯгАВ

гААгААгАОеЃЩгБЂжµЃгБПжЫ≤гБТгГѓгГГгГСгБЃгВ™гГТгГДгАПгААпЉИгВ™гГТгГДгБМж±ЪгВМгБ™гБДеП∞гАОгВ™гГТгГДгГїгГСгГђгГГгГИгАПгБЃзІШеѓЖпЉЙ

гААгААгАОзЩЇиКљзОДз±≥гВТжѓОжЧ•й£ЯгБєгВЛ 1 гАПгАА(DIYзЩЇиКљи£ЕзљЃгБІ24жЩВйЦУгБІзОДз±≥вЖТзЩЇиКљзОДз±≥гБЂпЉЙ

гААгАА¬†гАОзЩЇиКљзОДз±≥гБЂеРИгБЖзМЃзЂЛ5йБЄгАПгААпЉИгБ©гВМгВВзЊОеС≥гБЧгБДиґЕгВ™гВєгВєгГ°гБЃзМЃзЂЛгАВгБФй£ѓгБМйА≤гВАйА≤гВАпЉЙ

гААгААгАОеЄВи≤©гБЃзЩЇиКљзОДз±≥ й£ЯгБєжѓФгБєгАПгААпЉИеЄВи≤©гБЃ5з®Ѓй°ЮгБЃзЩЇиКљзОДз±≥гВТеЊєеЇХжѓФиЉГгАВеЈЃгБМеЗЇгБЊгБЧгБЯпЉЙ

гААгААгАОгВ≥гГЉгГТгГЉгГХгВ£гГЂгВњгГЉеЃЯжДЯжѓФиЉГгАПгААпЉИгВєгВ§гВєгВігГЉгГЂгГЙгГХгВ£гГЂгВњгГЉгБ®гВЂгГ™гВњзіЩгГЪгГЉгГСгГЉгВТжѓФиЉГпЉЙ

¬†¬†гААгААгАОгГЮгГЉгГЦгГЂгВ±гГЉгВ≠жЦ≠йЭҐз†Фз©ґгАПгААпЉИгГБгГІгВ≥зФЯеЬ∞гБ®гГЧгГђгГЉгГ≥зФЯеЬ∞гБЃгВЈгГ≥гГЧгГЂгБЛгБ§еЊЃе¶ЩгБ™еҐГзХМзЈЪпЉЙ

гААгААгАОгВ≠гГГгГБгГ≥гВєгГИгГГгВѓгБЃеЈ•е§Ђ 1 гАП пЉИи™њеС≥жЦЩгГУгГ≥гБЃгВ≠гГђгВ§гБЂдЄ¶гБєгВЛгАВйЗОиПЬгВТдЊњеИ©гБЂдњЭзЃ°пЉЙ

гААгААгАОгВ≠гГГгГБгГ≥гВєгГИгГГгВѓгБЃеЈ•е§Ђ¬†2 гАПгААпЉИгВ≥гГЉгГКгГЉгБЃеЫЮ迥еЉПж£ЪгВТжЬЙеКєгБЂдљњгБЖеЃєеЩ®гБЃDIYпЉЙ