7分設置のウッドデッキ 2

共有部分なので恒常的な設置は無理だけど、

設置と撤去を安全に短時間にして、必要なときにベランダをウッドデッキに変身させようという話題の2回目です。

今回はウッドデッキの前準備の工夫など、具体的に触れていきます。

![]()

せまいベランダだからできる

仮設ウッドデッキ

まずベランダ自体の特徴ですが、

このベランダは、床面だけを見ると、奥行き1m・幅2m30cmという、きわめて狭いベランダです。

しかも中央に非難ばしごの開口部があって、使い勝手がとても悪く、有効利用ができないでいました。

長所としては、

①エアコンの室外機が無い。

②メゾネットからせり出したベランダなので上の庇まで5mもあり開放感がある。

③前方35mまで建物がなく、プライバシー的な圧迫感があまり無い。

④側面にウッドデッキのパーツを保管しておける場所がある。

といった点があり、この長所を活かす利用法が、仮設ウッドデッキだったのです。

![]()

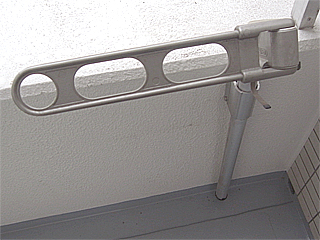

使わない物干しフレームを外し

大切に保管しておく

いつでも必要時にウッドデッキを設置できるようにするために邪魔なものがあります。

それが下の画像、2箇所ある物干しフレームです。

ヨナデンは、浴室乾燥機能を使うか全自動洗濯機で乾燥までするか、どちらかなので、

遠慮なく外すことにします。ボルトナット固定なので、ジョイントまで簡単に取り外せました。

これは共有部分の備品ですので、復元する義務があります。ネジ1本まで大切に保管しておきます。

![]()

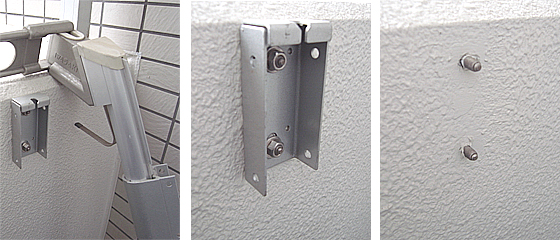

ベランダの床は水ハケのため勾配があるので

床デッキを作る際に考慮しておく

ちょっと、下の画像の直定規の目盛りを比べてください。左がベランダ外側、右が内側です。

側壁タイル下線から床まで、ベランダ外側が60mm、内側が45mmとなっています。

タイル下線は水平ですので、比較した箇所の距離800mmに対して15mmの勾配がある

ことになります。通常の水ハケ勾配は、1/50 とされていますので、15/800 では若干

ユルめですが、まあ、だいたいこの程度の勾配があります。

ウッドデッキで床パネルを作る際、水平にしたほうがデッキチェアでくつろぐのに安定する

ので、この勾配を配慮し、床デッキパネルの桟の高さを15mm差が出るようにしました。

桟の接地面にもミゾを入れて、木材からできるだけ水が離れるようにしてあります。

注)建築基準法により、戸建住宅を除く高層建築物のベランダ床面から手すりまでの

高さは110cm以上と定められています。こういう一時的造作物を取り付ける場合、

110cmを確保していても、特に『幼児のよじ登り』に対し、充分な考慮が必要です。

![]()

神は細部に宿る

出入り口のエッジ部分の仕上げに手を抜かない

室内からウッドデッキに通じるベランダ出入り口のサッシは、段差の凹凸が目立つ箇所で、

ここをスッキリ見せると見栄えが格段に違います。

そのため、ウッドデッキが接するエッジ部分の仕上がりを、できるだけ丁寧にします。

こういう部分に手を抜かず、キッチリすることが、素人仕事に見えないヒケツです。

サッシとデッキが一体化した印象になるよう、サッシの一部をデッキが覆うような加工をしました。

これにより、サッシとの段差が少なくなり、室内との一続き感が強調されます。

ウッドデッキ・パーツの工夫点は、次回に続きます。

最後まで読んでくださってありがとうございました。

『7分設置のウッドデッキ 1 』 (恒常的にウッドデッキ化できないマンションのベランダを快適に)

『フォスナービットは”できる子”』 (目からウロコのフォスナービットの使い方)

『便利な大工道具 5選』 (使い出すと、もう手放せない!厳選・大工道具)

『窓枠に小さな棚を作る』 (窓枠利用で15cm幅の棚を作るだけで便利)

『フローリングの穴の修復』 (DIYのハウス・メンテナンスの定番)