セレンディピティ仮説

久しぶりに、『薔薇の名前』(ウンベルト・エーコ)をペラペラと斜め読み

していたら、主人公のパスカヴィルのウィリアム修道士が、逃げ出した

馬の居場所をみごと言い当てて、賞賛される場面がありました。

あらためて読み直すと、この場面、童話『セレンディップの3人の王子

さま』のラクダの場面によく似ている。

重要な会合のため、訪問先の修道院に向かうウィリアムは、道端の

状況から、修道院の馬小舎から逃亡した駿馬の特徴を推察しますが、

セイロン(セレンディップ)の王子達も、訪問先のペルシャで、行方が

わからなくなったラクダの特徴を、同じように言い当てます。

![]()

パスカヴィルのウィリアム修道士の推察(馬)

◆雪の上に等間隔の丸い蹄の後⇒馬の気性と能力

◆上を覆った松の枝の折れ方⇒馬の背丈(150cm)

◆黒苺の棘に残った毛⇒尻尾の長さ・色、進んだ方向

◆追っ手の人数⇒修道院の中で最良の駿馬であること

![]()

セレンディップの3人の王子達の推察(ラクダ)

◆道の草が左側だけ食べてある⇒ラクダは右目が不自由

◆草を噛んだ跡⇒ラクダは歯が一本無い

◆脚を引きずった跡⇒脚が一本悪い

◆道端のアリとハエの様子⇒バターと蜂蜜を背負っている

ご承知のように、このセレンディップの王子達の童話は、18世紀の

イギリスの小説家、ホレス・ウォルポールが『セレンディピティ』という

言葉を造りだす元になったものです。

この童話だけを考えると、『セレンディピティ(serendipity)』とは、

『状況をよく観察して、背後に隠されたものを洞察する能力』のように

単純に思えますが、不思議にも、ウォルポールは、この意味だけでなく

『偶然性』と『価値の探求対象の一時的断絶』という要素を付加します。

すなわち、『セレンディピティ』の正確な意味は、

『何かを探しているときに偶然に出会うモノの中で、探しているものとは一見ちがうけれども、それでも自分にとって

非常に価値があるモノを見きわめ、迷うことなくそれを選択する能力』ということであり、このウォルポールの造語センス

によって、『セレンディピティ』は、どこか超自然的な雰囲気を漂わせた魅力的な言葉になりました。

このあたりのことを考えながら、もういちど『薔薇の名前』に戻って、読みすすめていたとき、あることに気がつきました。

最初、このウィリアム修道士の馬の逸話については、彼は別に探しモノをしていたわけではないし、『セレンディピティ』

とは関係ない、洞察力の自慢話だね、と思っていたんですが、

実は、その時、ウィリアムは何かを探していたのです。

アドソは、こう記しています(『薔薇の名前』は、アドソというウィリアムの弟子だった人物が師の事を語るという構成)。

![]()

師が絶妙な外交手腕の持主であることも先刻承知していたから、

目的地に着く前に、叡智の人物として、おのれの名声を

確立しておきたかったことぐらいわかっていた。

『薔薇の名前/1990/上巻』

ウィリアムは、皇帝を後ろ盾とするフランチェスコ会派の代表として、教皇側使節団との宗教論争に勝利するという

厄介な目標がありました。その会場となる修道院に対して、まず自分の優秀さをアピールしたい‥。

そこまで考えたとき、突然、『セレンディピティ』とは本当は何なのか、分かったような気がしました。

それは、超自然的な能力ではありませんでした。

前置きが長くなりましたが、今回は、そのことについて 『にぶく語り』 ます。

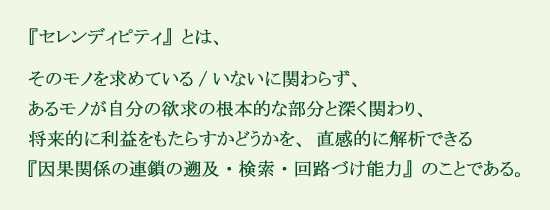

ここで、ヨナデンの仮説としての『セレンディピティ』の定義を記しておきます。

え? 『オマエは何を言ってるんだ?』って。 ‥上の定義、分かり難いですよね。

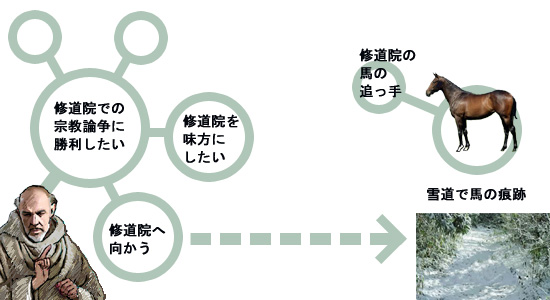

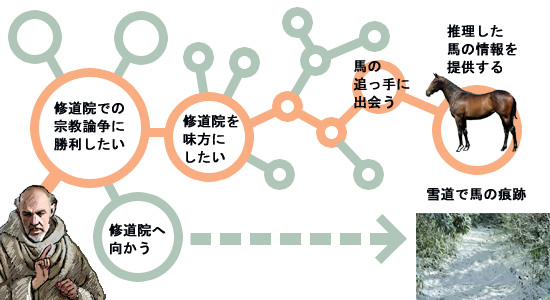

上のウィリアム修道士の例で説明してみましょう。

ウィリアム修道士は、修道院へ向かう途中、どうやら駿馬が道を通り過ぎたらしい痕跡を発見します。

ここまでは、優れた洞察力の範疇です。

セレンディピティの能力の発揮はここからです。ウィリアム修道士のような慧眼の人は、目先の行動目的

だけではなく、その行動自体、どんな根本の欲求に起因しているか、自由に因果関係の連鎖を遡及できる

パースペクティブの観点を持っていると思われます。彼が修道院に赴く目的は、論争での勝利であり、

そのために、まず修道院からの信頼を勝ち得る手段を欲していました。そして、『偶然にも』馬を探している

修道院からの追っ手と出会います。ほとんどウィリアムの方から招き寄せたと感じられる必然的な『偶然』が、

ここで演出されます。

もう、ここまでくれば、いくつかの可能性の分岐を経て、回路が通じます。

いままで顕在化していなかった馬の情報は、ここでウィリアムの運命に役立つモノとして、はっきり選択

されます。彼は、追っ手達に、自分が見たこともない馬の特徴の詳細を告げ、その居場所まで示唆します。

追っ手達は、無事、馬を発見して直ぐに修道院に帰り着くや、彼の推察力の凄さを触れ回ります。

ウィリアムが修道院に到着する頃には既に、一目置かれる存在になっているわけです。

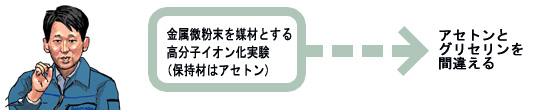

もう一例、よくセレンディピティの典型としてあげられる、ノーベル賞受賞者、島津製作所の田中耕一氏の

1985年の『生涯最高の失敗』(田中氏の著書からの言葉)を、この仮説で説明してみます。

当時、田中氏は、高分子であるビタミンB12にレーザー光をあて、これを壊さずにイオン化することに取り組み、

その助けをする媒材(マトリックス)として金属コバルトの超微粉末を使う実験をしていました。

そして、媒材を良く混ぜるため、アセトンという保持材(溶剤)を入れるはずが、間違ってグリセリンを入れてしまいます。

これは、この実験に限っていえば、『偶然の』失敗といえます。

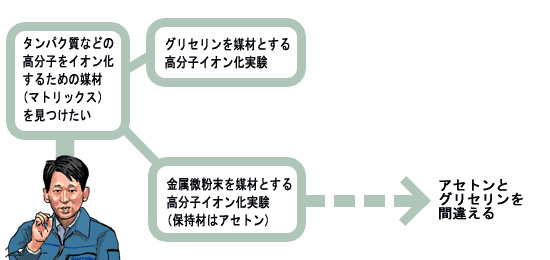

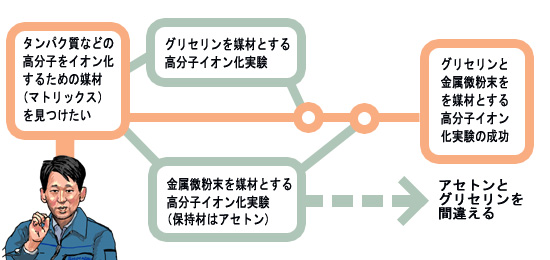

しかし、この偶然の事件を、欲求の因果関係を遡りながら見ていくと、ちがう立ち位置が見つかります。

もともと、タンパク質のような1万以上の分子量を持つ高分子化合物を壊さずにその性質を分析できる

ようにするため、それに必要なマトリックスと呼ばれる媒材を見つけるのが目的でした。

そして、そのマトリックスの候補として、グリセリンと金属超微粉末が、それぞれ別々に実験されていま

した。田中氏自身も、グリセリンはイオン化を助けるのに、金属微粉末は、レーザーからの熱の吸収性

にそれぞれ長所があることが判っていたと述べています。注1)

しかも、それぞれの方法は、思うような効果を出せず、行き詰っていたのです。

この偶然の失敗は、はからずも、この両者の長所を出会わせる結果を生むのです。注2)

ここで、やはり回路が開かれることが分かります。田中氏がグリセリンを間違えて入れた時、勝算が

あったとまでは思いませんが、彼が、この材料を、そのまま実験に使うことを選択した時点で、

セレンディピティの発動があったと考えてよいのではないでしょうか。ノーベル賞の受賞対象となった

『ソフトレーザー脱離イオン化法』が、こうして誕生するわけです。注3)

以上、最後まで読んでくださってありがとうございました。

『時空のおっさん仮説』(都市伝説『時空のおっさん』の正体に迫る)

『聖ヒエロニスム謎の書斎 』(名画『書斎の聖ヒエロニムス』の家具の謎に迫る)

『アトムスーツと太陽の子』(造形作家ヤノベケンジのモニュメントと放射能)

『ロクシタン・ヴァーベナ』(語源であるオクシタニアの栄光と悲惨の歴史)

注1) 北日本新聞『ノーベル化学賞に田中氏(富山市出身)』 に受賞記念講演の要約がある。

注2) 産学官連携ジャーナル(2005年9月号)の巻頭対談に田中耕一氏の談話がある。

注3) PDF注意/サントリー生物有機科学研究所の益田勝吉氏の 『ソフトレーザー脱離イオン化法』

の簡潔な解説が参考になる。