灰をキレイにして落ち着く

精神的に“しんどい”時は、よくお香を焚きます。

その時は、まず灰をキレイに整えることから始めます。

お香は、お寺の線香のように香炉の灰に突き刺して立てることはあまりしません。灰の上にそっと載せるだけで、

端から端まで完全燃焼してくれます。そのお香のステージである灰を、事前に整える作業が、とても落ち着くんです。

下の画像は、チベットのお香を焚く前の灰の準備と、チベット香(ブータン製)です。

チベット香はチベット伝統医学と深い関わりがあります。生薬が配合されており、身体と精神がとても癒される気がします。

いろいろな形状がありますが、スティック状のものは太さが径5~6mm長さが12cm程度のものが多いような気がします。

この南部鉄器の広口香炉は内径が13cmあるタイプで、チベット香を1本そのまま焚ける香炉を探していて、見つけました。

クラフトデザイナーの馬場忠寛氏のデザインで、『DOME』という名前がついています。あまり見かけない幅広の香炉で、

灰を扱いやすく、次に述べる炭(香たどん)を使うときなど、たいへん重宝しています。注1)

一箇所だけ残念なのは、先端のつまみが先細りのため、鉄の重さを考えるとフタを滑り落としやすいので、ヨナデンは、

タイトル画像のように、つまみ状の工夫をしています。

次は中東~ヨーロッパに伝わる香である”乳香”を焚く前の灰の準備と、乳香(イエメン産)。

これは香材に直接火をつけるのではなく、“銀葉”と呼ばれる雲母でできた薄いプレートを灰の上に載せ、その上に香材を

載せて、灰の下に埋めた炭(香たどん)の熱で加熱して香りを楽しむ方法です。もともと日本の香道の作法であり、本来は

厳格な決まりごとのもとで伽羅(きゃら)や沈香(じんこう)といった香木の芳香を“聞く”ための道具ですが、ヨナデンが勝手に

アレンジしていることをおことわりしておきます。乳香は空気に触れて固化した樹脂で、ギリシャ正教の典礼などに古くから

使われる香です。キリストの誕生の際、東方の三博士が捧げた3つの宝物のうちの一つでもありました。

最後に、日本のお香を焚く前の灰の準備と、日本のお香(スティックタイプ)。

日本のお香は、普段はこの広口香炉では炊きません。スティックもチベット香より小ぶりで細く、もっと小さな香炉の方が

似合います。老舗香司のスティック状のお香には、箱買いするとかなり高額なものでも、小ロットのお試し用が用意されて

いることがあり、気軽に日本の伝統的な香りを楽しめて自分の好みの香りを見つけられます。

画像は、鬼頭天薫堂の薫琳・日本香堂の伽羅大観の小ロットタイプです。

灰を整えるツールとして、香道の火道具を使わせてもらっています。香を焚いて香りを楽しむ文化は世界各地にありますが、

日本の香道ほど香を焚くステージである“灰”を大切にし、その灰をいかに美しく整えるか灰の上にいかに美しく香材を置くか

に固執し、そのためだけに繊細で優雅な道具まで生みだした文化は、他に例がありません。このような道具を手軽に入手

できる日本に生まれたことを感謝したいと思います。

画像はヨナデンが使っているお香のツール箱(DIY製)です。南部鉄器の広口香炉の台座とおそろいで、40mm厚の

アフリカ産のウェンジという木材を使いました。材面に濃褐色と淡色の帯が規則的に見られて美しく、湿った条件でも

腐食しない丈夫さがあります。 火道具はどうしても灰が溜まるので分解して掃除しやすくしています。

右画像の接合部に突起した棒状の部材は、ウェンジ材が無かったので、黒檀の棒材を使っています。

また、ホールの底の深さを一部変えて、道具の見かけの高さがあまりチグハグにならないようにしました。

この火道具入れの形状もヨナデン流の勝手な解釈ですのでご留意ください。

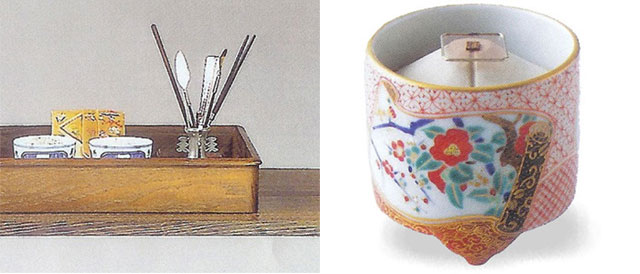

ちなみに本来の香道の道具入れがどのようなものか、京都の山田松香木店のパンフレットからご紹介しておきます。

流派によって多少の違いはありますが、”乱れ箱(みだればこ)”とよばれる道具箱の中に、”香筋建(きょうじたて)”

という金属製の器があり、その中に立てて収めてあるのが普通のようです。また実際の香道の香炉(聞き香炉)の灰

の造形は、このようなものです(これも灰押さえの作法によって、流派で表情が違います)。

灰を整える話はこれくらいにして、次回からお香自体の話をしたいと思います。

『日本のお香で落ち着く』 (『伽羅』の歴史。玄関・寝室で使い分ける日本のお香の楽しみ)

『雲形文様がなんか好き』 (雲形文様にまつわる話いろいろ)

『掌(てのひら)の指輪』 (手のモチーフにまつわる話いろいろ)

『銀のツマミの菓子器』 (男性でも使えるシンプルな菓子器の製作)

『中世風の書見台を作る』 (リビングに飾る中世の美術書の展示台も兼ねる書見台)

注1)

この広口香炉『DOME』は、1970年頃クラフトデザイナー馬場忠寛氏がデザインしたものを

MEISTERというブランドが復刻したものです。

開口が広く取られていることの利点はすでに述べたとおりですが、利点をさらにあげると、

たとえばベランダなど半アウトドアな場所でお香を楽しみたい時、とても便利なことです。

万一落とした時の鉄器としての安心感はもちろん、フタをすれば風除けになり、火が消える

ことはあまりありません。この、フタができるというのは、案外、得点が高いのです。

なぜなら、繊細な細工が施された室内香炉は、フタがヤニで汚れるのを恐れ、お香を焚く時、

通常フタを外します。このDOMEは、そういうことを全く気にする必要がありません。

鉄器の頑丈さ故に、ヤニで汚れれば、ゴシゴシ掃除すればいいのですから。

つや消しの黒という色も、ヤニ汚れを目立たせません。