発芽玄米を毎日食べる 1

昔、自然食のレストランで玄米ご飯を初めて食べた時、期待していた味と違って、ちょっとがっかりしました。

なぜか『こういう味のはず!』と思い込んでいた味があって、それは『穀物の香ばしい風味』みたいなものですが、

その時の玄米は、ぼそぼそして、匂いも独特で、あれ?玄米って、こんな味だっけ? という違和感。

玄米好きな人は、ぼそぼそ感も独特な匂いも、滋養あふれる感じで大満足なんですが、自分には合いませんでした。

ところが4年前、あるきっかけで、自分で発芽玄米を作って食べてみたところ、これがすごく美味しい。

同じ玄米なのに風味がまったく違う。玄米のように圧力鍋を使わず、白米と同じように炊けて、白米と混ぜると

白米だけより断然美味しい! これこそ、昔から食べたいと思っていた『穀物の香ばしい風味』だ!

と感動して、それから発芽玄米を食べ続けています。

といっても発芽玄米を毎日食べるためには、毎日発芽させないといけないので、ちょっと工夫が必要でした。

それが、3年前から活躍しているタイトル画像のDIY、自家製『発芽玄米器』です。

まず、玄米がどのように発芽するか、下の画像を見てください。

今年の1月、記録用に少量の玄米を3日ほど観察したものです(水温23~24度)。

いつもは、24時間後にきっちり食べていますので、こんなに置いておくことはありませんが。

そう、玄米って適温の水に漬けておくと、こんなに芽が伸びるんですよ(注1)。一般に『発芽玄米』と呼ばれるものは、

真ん中の映像より少し前、芽のわずかな突起が出た時期をいい、この頃に、玄米内で作り出される栄養が最大になる

そうです。右端の時期になると、もう栄養がかなり発芽に使われてしまいます。もちろん、そのために玄米は一生懸命

栄養を作り出しているわけで、発芽玄米を食べるというのは、ちゃっかり、この発芽エネルギーをいただくことなんです。

玄米の発芽時に作られる有効成分として、まずGABA(ギャバ)があります。数値は玄米の種類によって違いますが、

白米の5倍~10倍、玄米の3~5倍になるそうです。GABAは、脳動脈硬化・脂質代謝・自律神経障害などの改善が

報告されています。また、必須アミノ酸であるリジンも白米の4倍、玄米の2倍とされています(注2)。

さらに、玄米の状態では、ミネラルと固く結びついてミネラルの吸収を阻害していたフィチン酸は、発芽時に酵素の

働きで、脂肪肝などに予防効果のあるイノシトールに分解され、ミネラルとともに体内に吸収されやくなります(注3)。

アルツハイマー型痴呆症を防ぐPEP阻害物質も発芽時に作られる有効成分で、その利用が研究されています(注4)。

こういう有効成分が沢山あるうちに発芽玄米として食べたいわけですが、なにしろ発芽のタイミングは一瞬で、

それを過ぎるとモヤシのようになって、有効成分が芽の成長に消費されるばかりか、まったく美味しくありません。

それで、食事サイクルと発芽サイクルを同期させる必要があります。『24時間でちょうど発芽玄米ができて、炊飯する

時に、同時に明日食べるための仕込みをする』というのが、ヨナデンなりの結論でした。

それを目的に『発芽玄米器』を自作して、もう3年、休むことなく発芽玄米を作り続けてくれています。

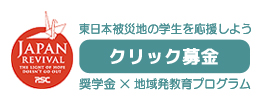

『発芽玄米器』は、とても単純な構造で、玄米を水に浸して保管するアルミバットのトレイ部分と、それを底から

温める保温部分から出来ています。保温部分は、ヨーグルトを作るための保温シートを、熱を反射するための反射板の

上にのせて伸ばしてあるだけです。保温シートをONにするのは気温が24度以下になる季節のみです。

『発芽玄米器』の定位置は、下の画像のようにキッチンのコンロの端で、むしろこのスペースを有効利用するために、

この形状になりました。また、冬場がいちばん発芽に適さない低温になるので、暖かいコンロ脇は好都合です。

さらに、炊飯時に発芽玄米の取り出しと同時に、明日の玄米の仕込みを行うので、この位置が非常に便利です。

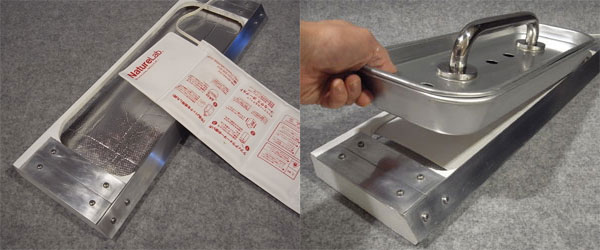

水温を管理するための温度計です。なんとこれ、本来は熱帯魚の水槽用なんです。

だから黄色とグリーンの適温表示も熱帯魚用(^ω^*)、でも、玄米の発芽の適温は大体32度前後、発芽限界は

最低が12度、最高が40度程度(イネの種類により違います)といわれていますので、まあ、大体グリーンの表示

以上だといいかなと思っています。水温は、冬は右の温度表示のように保温シートがONになっていて23度~

27度、夏は保温シートOFFでも30~34度になります(以下、すべて東京都の自宅での実践結果)。

このように、水温を一年中完全には一定にできないので、実は、冬は発芽より若干早い状態、逆に夏は発芽より

若干遅いタイミングで玄米を食べているのですが、毎日の食事リズムの方を優先させています。

24時間水に浸けることによる水質の劣化については、食中毒菌などの増殖を防ぐために頻繁な水の交換を奨励

する考えもありますが、ヨナデンの4年間の経験でいいますと、まる1日以内であれば、無理をして頻繁に水を交換

する必要があるほど水の劣化は起こらないのでは、という考えです。というのも、30度を越える真夏では、さすがに

途中1回の水交換をしますが、それ以外は24時間、水を換えずに発芽玄米を食べてきて、ただの一度も、

水が腐って玄米が食べられなくなったり、食べた後、お腹が痛くなったりしたことが無かったからです。

もちろん今までに無かったからといって、これからも無いとは限りませんし、単にヨナデンが丈夫で、胃腸が

中毒に鈍感だった(^_^;)だけかもしれません。

そのあたりは、この方法だけを誰かに強く勧めるつもりもないし、自己責任で続けるしかないかなと思っています。

さて、後編『発芽玄米を毎日食べる 2 』では、発芽玄米が炊き上がる(玄米:白米を、2:1の割合で合わせる)まで、

玄米の研ぎ方、籾殻(もみがら)など不良米の選別、炊飯の詳しい手順を、画像でレポートしています。

『発芽玄米に合う献立5選』 (どれも美味しい超オススメの献立。ご飯が進む進む)

『発芽玄米を毎日食べる 2 』 (発芽玄米の洗い方から炊飯方法まで詳細に解説)

『宙に浮く曲げワッパのオヒツ』 (オヒツが汚れない台『オヒツ・パレット』の秘密)

『市販の発芽玄米 食べ比べ』 (市販の5種類の発芽玄米を徹底比較。差が出ました)

![]() 注1)

注1)

現在使っている玄米は、『天日干し』(放射能濃度検査済)特別栽培米玄米です。

ウィキペディア(Wikipedia)の『発芽玄米』のページでは、 自然乾燥の玄米は発芽するが、市販の玄米は

加熱乾燥しており、死んでいて発芽しない可能性があると記されていますが、今の『天日干し』の前は、

天日干しではない一般の玄米(特別栽培米)を使っていて、3年間、問題なく発芽していました。

玄米の種類を変えたのは、一昨年の猛暑以来、従来の玄米の品質が非常に悪化したことが原因でした。

お米屋さんも言っていましたが、白米でも割れや欠け、ヒビ割れが例年にない割合で発生したそうです。

品質の悪化は発芽にも影響し、銘柄を変えたりして発芽状態を改善していましたが、震災や原発事故の

影響で品薄になり、昨年末からネット購入を試しており、現在、発芽状態は良好です。

玄米は、下の画像のように、冷蔵庫に2㍑ペットボトル容器に入れて、白米とともに保存しています。

![]() 注2)

注2)

国立健康・栄養研究所 平原文子 『発芽玄米とギャバについて』 参照

注3)

玄米の発芽時、どのような機序で、フィチン酸がミネラルとの結合(キレート)を解除するかについて、

現在ネット上で、最も分かりやすく詳しい情報が得られるのが、ブログ:『マクロビパパの奮闘記』

(現在は『BLUETAIL HAPPINESS』)の以下の6エントリだと思います。

特に、⑥は“まとめ”で、管理人のpapaさんの『食の哲学』の趣きがあります。

![]()

①マクロビと玄米 4)フィチン酸の中の悪魔?

②マクロビと玄米 5)フィチン酸の中の天使

③マクロビと玄米 6)発芽玄米 前編

④マクロビと玄米 7)発芽玄米ってなんですか

⑤マクロビと玄米 8)発芽玄米 後編

⑥あれが悪いのウソ。ホント。(マクロビとフィチン酸)

なお、発芽まで玄米を浸ける水の交換について、『それほど無理はしなくても‥』と

思っているヨナデンと違い、papaさんは、明確に『8時間以上で水は悪くなるので、

交換は必要』と、ブログで仰っていることを追記しておきます。

注4)

日経BPネット:

信州大学とドーマー、発芽玄米からPEP阻害成分を分離、同定(1999年6月28日)